1° agosto 2024: Earth Overshoot Day

Di Alessandro Campiotti

Il 1° agosto ha segnato il giorno dell’esaurimento delle risorse naturali prodotte dal pianeta per il 2024. In soli sette mesi l’umanità ha consumato il budget ecologico di un anno, aprendo ufficialmente la strada a cinque mesi di deficit ecologico. Cosa fare per invertire questa tendenza? Cause e soluzioni

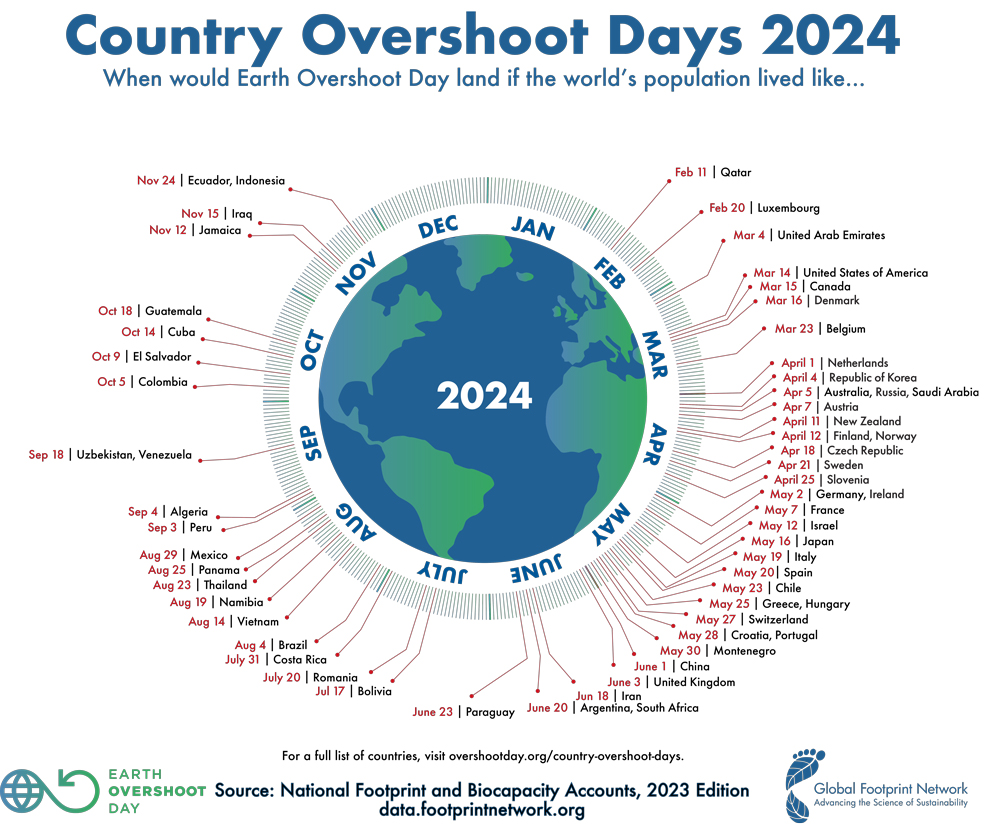

Lo scorso 1° agosto è stato l’Earth Overshoot Day o Giorno del sovrasfruttamento terrestre, in cui abbiamo esaurito le risorse naturali generate dal pianeta per il 2024, e abbiamo iniziato ad utilizzare quelle necessarie per l’anno successivo, andando in deficit ecologico. La data è stata calcolata dal Global Footprint Network in base al rapporto su base annua tra la biocapacità globale, cioè la capacità di rigenerazione da parte degli ecosistemi, e l’impronta ecologica umana, che misura il consumo di risorse naturali da parte dell’uomo, il tutto moltiplicato per i 365 giorni dell’anno. In soli sette mesi, l’umanità ha consumato in media le risorse che il pianeta produce durante un intero anno, contribuendo allo sfruttamento e al degrado degli ecosistemi e producendo una serie di conseguenze negative, quali la deforestazione, la perdita di biodiversità, il consumo di suolo, l’inquinamento atmosferico e l’aumento netto di emissioni di anidride carbonica (CO2).

L’impronta carbonica globale, che misura le emissioni di gas serraprodotte nel mondo dalle più diverse fonti, è tra i principali parametri utilizzati per stimare il grado di sfruttamento delle risorse naturali. A questo proposito, l’ultimo rapporto pubblicato dall’Agenzia Internazionale dell’energia (IEA) nel 2023, certifica che immettiamo in atmosfera una quantità di CO2 superiore a quella sequestrabile da parte degli ecosistemi, sfiorando i 40 miliardi di tonnellate annue. In una situazione di tale deficit ecologico, la naturale biocapacità del pianeta di rigenerarsi e fornire servizi ecosistemici diventa un fattore limitante, in quanto l’area totale biologicamente produttiva, misurata in ettari globali (gha), risulta inferiore all’area utilizzata dall’uomo per la produzione dei più diversi beni e servizi, come cibo, legname, energia, strade, infrastrutture, smaltimento rifiuti ecc. Il report stilato dai ricercatori del Global Footprint Network nel 2022, stima la biocapacità globale in 1,6 ettari pro capite, a fronte di un’impronta ecologica di 2,8 ettari, con un deficit netto annuo di -1,2 ettari biologicamente produttivi. Di questo passo, con uno sfruttamento del 170% annuo delle risorse naturali, risulta sempre più difficile la sfida dell’inversione di marcia. Eppure, l’Overshoot Day non ha sempre rappresentato una preoccupazione per la società. Fino agli anni ’60, il rapporto tra biocapacità e impronta ecologica era sostanzialmente in equilibrio, basti pensare che nel 1974 questa giornata cadeva solo il 30 novembre, con appena un mese di anticipo rispetto alla fine dell’anno. Successivamente la tendenza al sovrasfruttamento terrestre è andata gradualmente aumentando, anticipando ogni anno il giorno dell’Overshoot, per arrivare al 1° agosto di quest’anno, un giorno prima del 2023. Tuttavia, va ricordato che non tutti i paesi contribuiscono allo stesso modo all’impronta ecologica globale. L’Italia, per esempio, è tra gli stati a più elevato debito ecologico, dal momento che nel 2024 ha raggiunto l’Overshoot appena il 19 maggio, consumando risorse naturali al ritmo di 2,6 pianeti in un anno.

Nonostante i numeri esprimano chiaramente quanto l’elemento antropico stia agendo a discapito di quello naturale, per cercare di invertire questa tendenza, il Global Footprint Network ha posto all’attenzione degli stati e delle opinioni pubbliche una strategia di interventi costruita toccando cinque aree chiave: città, energia, cibo, popolazione, pianeta. Le soluzioni proposte, in linea con l’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, vanno dalla conservazione della natura alla tutela della biodiversità, dall’agricoltura rigenerativa alla pesca sostenibile, dalla riduzione del consumo di carne al contenimento dello spreco alimentare, dal potenziamento delle energie rinnovabili al risparmio energetico. Per fare qualche esempio pratico, una riduzione del 50% dello spreco alimentare globale, oggi pari a 1,3 miliardi di tonnellate annue, consentirebbe di guadagnare 13 giorni sul calendario dell’Overshoot, mentre il dimezzamento del consumo di carne farebbe guadagnare altri 17 giorni. Tuttavia, la problematica che più di altre contribuisce all’impatto antropico sul pianeta sono le emissioni di CO2 in atmosfera, il cui taglio del 50% su scala globale si tradurrebbe in uno spostamento in avanti dell’Overshoot Day di ben tre mesi, raggiungendo all’incirca i livelli di mezzo secolo fa.

Per approfondire:

https://www.wwf.it/ Il 1° agosto 2024 è l’Overshoot Day globale.

https://overshoot.footprintnetwork.org/.

Global Footprint Network, Estimating the Date of Earth Overshoot Day 2022.

Foto di intestazione: Global Footprint Network www.footprintnetwork.org