Prodotti biosostenibili, settore in espansione

La Commissione Europea ha istituito un partenariato pubblico-privato con il consorzio BIC (Biobased Industries Consortium) di 3.8 mld di euro per la diffusione di prodotti biosostenibili in Europa entro il 2020.

Il Biobased Industries Consortium PPP (Public Private Partnership)nasce dalla volontà della Commissione Europea di stimolare l'economia creando nuovi posti di lavoro attraverso la ricerca e l'innovazione. Per raggiungere tali obiettivi, il BioBased Industries PPP adotterà una serie di iniziative per mettere a frutto la leadership tecnologica e innovativa europea in questo settore e, al tempo stesso, di portare su scala commerciale le soluzioni biobased pilota; cercherà di mettere in connessione gli agricoltori direttamente con produttori e consumatori, di estendere i migliori progetti di sviluppo a tutti gli Stati membri e di implementare un nuovo mercato per la diffusione dei prodotti biobased.

In Italia, un’azienda leader nella produzione di bioplastiche e membro del BIC è la Novamont.

La Novamont, azienda di Novara già nota per la produzione del Mater-bi, ha appena siglato un accordo per la sperimentazione della coltivazione del cardo in Sardegna da cui verrà ottenuta della bioplastica. Il cardo cresce spontaneamente in Sardegna in terreni marginali, ha esigenze modeste e non richiede né fertilizzanti né irrigazione. Saranno quindi proprio i terreni marginali e incolti ad essere impiegati in questa fase di prima sperimentazione diretta sul campo, pertanto nulla verrà tolto dall’agricoltura tradizionale e in più, dato che non saranno impiegati fertilizzanti non ci sarà ulteriore inquinamento del suolo e delle falde acquifere. La trasformazione del cardo in materiale bioplastico avverrà vicino alle aree di coltivazione, ovvero nella sede del sito petrolchimico di Porto Torres di proprietà dell’Eni, che sarà modificato ad hoc per creare una bioraffineria di terza generazione operativa dal 2016. Sarà una delle bioraffinerie più grandi del mondo. Verranno prodotti monomeri bio, lubrificanti bio, biofillers, intermedi/additivi bio per elastomeri e bioplastiche.

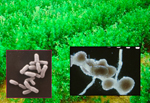

Altro prodotto tutto italiano è quello ricavabile dagli scarti di lavorazione del pomodoro. Anche in questo caso vengono impiegate risorse comunque non utilizzate in altri modi, quindi con un beneficio ambientale aggiunto. Già nel 2005 presso gli Istituti di Chimica Biomolecolare (ICB) e di Chimica e Tecnologie dei Polimeri (ICTP), entrambi di Pozzuoli, è stata messa a punto una tecnologia per il recupero e il riutilizzo delle bucce dei pomodori San Marzano impiegati nella produzione della conserva di pomodoro. Da tali scarti i ricercatori dell'ICTP-CNR di Pozzuoli sono stati in grado di ottenere un film biodegradabile, biocompatibile e non tossico da utilizzare per le pacciamature. Detta tecnica agricola, utilizzata come protezione e aiuto alla crescita per diverse colture, ha come controindicazione lo smaltimento dei film in plastica utilizzati per ricoprire il terreno, a cui si aggiunge l’inquinamento del suolo dovuto alla naturale degradazione del film e alla conseguente perdita di piccoli pezzi difficili da eliminare completamente.

Il polisaccaride estratto dalle bucce del pomodoro ha caratteristiche chimico-fisiche tali da consentire la creazione di film biodegradabili. I teli fabbricati possono essere tranquillamente impiegati nella pacciamatura in quanto essendo composti da materiale organico non solo hanno il vantaggio di non dover essere rimossi, ma possono funzionare anche da ammendante del suolo. Questo polisaccaride ha inoltre la possibilità di essere utilizzato anche sotto forma di spray.

Il progetto pilota funziona in Campania e coinvolge alcune aziende locali.

Per saperne di più:

CNR

Novamont

Commissione Europea

Georgofili

TEKNECO