Crisi climatica, gli incendi minacciano le riserve di carbon legacy delle foreste

![]()

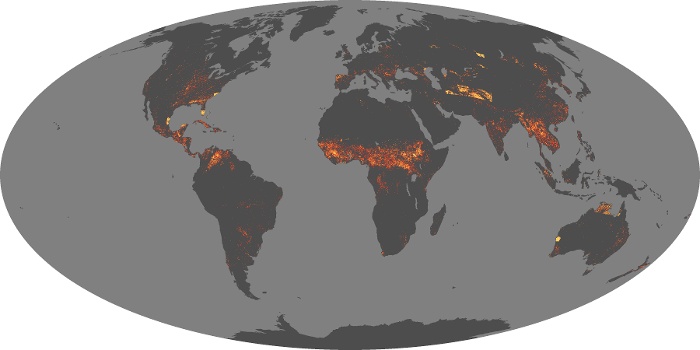

NASA Earth Observations

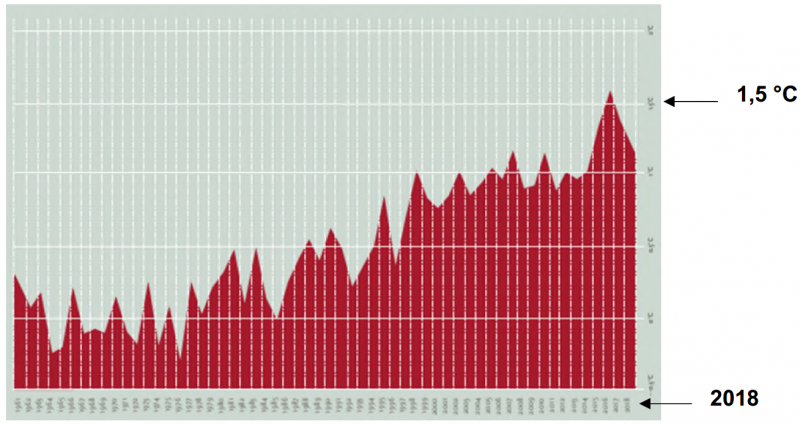

Il rapporto dell'IPCC 2021 stima che gli incendi aumenteranno anche in aree dove il caldo estremo e gli incendi sono stati poco frequenti. Se l’aumento della temperatura globale dovesse superare la soglia limite di 1,5 – 2 °C prevista dall’Accordo di Parigi, si andrebbe incontro al collasso climatico

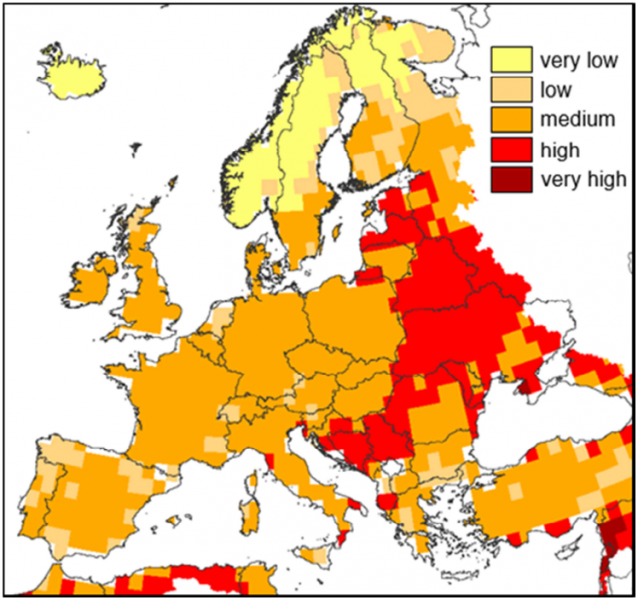

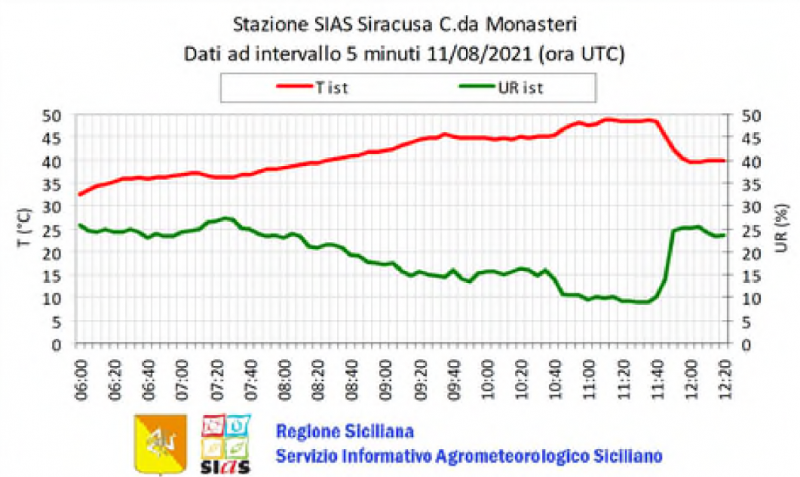

Il VI rapporto dell'IPCC (Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico) sottolinea che le soglie di aumento della temperatura globale previste dall’Accordo di Parigi di 1,5 °C e 2 °C saranno superate prima della fine del secolo, a meno che nei prossimi dieci anni non si pongano in essere azioni che portino ad una riduzione netta di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra e si raggiunga la neutralità climatica entro il 2050. Secondo gli autori del rapporto, la temperatura media globale del pianeta nel decennio 2011-2020 è stata di 1,09 °C superiore a quella del periodo 1850-1900. Nel contempo, le emissioni antropiche dei principali gas serra sono ulteriormente cresciute, raggiungendo nel 2019 concentrazioni di 410 parti per milione (ppm) per la CO2 e 1866 parti per miliardo (ppb) per il metano. I numerosi incendi che sono divampati nel mondo nei mesi di luglio e agosto sono il segnale inequivocabile che le temperature dell’aria raggiungono ormai limiti incompatibili con i cicli naturali e con il benessere della vegetazione. In Europa, gli incendi hanno colpito la Siberia e soprattutto l'Europa meridionale con ondate di caldo, che in Grecia e in Italia hanno fatto registrare temperature superiori ai 47 °C. I danni causati dagli incendi non si riverberano solo sulle persone ma anche sulle foreste. Infatti, il sequestro di CO2 nei “pozzi di carbonio naturali”, rappresentati dalle foreste, costituisce il 13 per cento delle rimozioni nette delle emissioni totali di gas serra (GHG) a livello europeo e contribuisce alla mitigazione del riscaldamento globale. Circa un terzo – il 31 per cento per l’esattezza – dell’anidride carbonica delle foreste è sequestrata nella biomassa sopra il suolo, mentre il restante 69 per cento si accumula nel sottosuolo. Quando le foreste bruciano il carbonio sequestrato nelle foglie, nei rami e nei tronchi si disperde nell’aria dove aumenta la CO2 e, conseguentemente, il riscaldamento globale (Figura 1).

Figura 1. Emissioni annue di CO2 rilasciata durante gli incendi (Fonte: WWF, 2020).

I ricercatori del NASA/Xanthe Walker, Center for Ecosystem Science and Society presso la Northern Arizona University, hanno scoperto chel’aumento della frequenza con la quale accadono gli incendi, soprattutto nelle aree del Nord Europa, potrebbe portare alla distruzione dello strato di sostanza organica che contiene il carbon legacy. Si definisce in questo modo il carbonio più vecchio e protetto presente nelle foreste formatesi da più di settanta anni. Gli alberi che crescono nelle foreste richiedono mediamente tra 25 e 250 anni per raggiungere la capacità ottimale di sequestro della CO2 atmosferica. Durante gli incendi di foreste giovani, c’è il rischio che venga bruciato anche lo strato di sostanza organica che contiene il carbon legacy, poiché le foreste giovani hanno meno capacità di accumulare la quantità di materia organica necessaria per proteggere il carbonio più vecchio (carbon legacy). Pertanto, il fuoco altera il ciclo naturale del carbonio e contribuisce al rilascio di una quantità maggiore di carbonio rispetto a quella sequestrata. I ricercatori hanno inoltre verificato che quando le foreste ricrescono dopo gli incendi, hanno minore capacità di accumulare carbonio.

Per approfondire:

- Jessica Merzdorf. 2019. https://climate.nasa.gov/news/2905/boreal-forest-fires-could-release-deep-soil-carbon/. Goddard Space Flight Center NASA.

- IPCC Working Group 1 Report “Climate Change 2021: The Physical Science”.

- Fires, Forests andtheFuture:a crisis raging out of control? © WWF, 2020.