Archivi (Pagina 49)

Agricoltura urbana per città più resilienti e sostenibili

/in Sviluppo sostenibile/da AlbertaSecondo le Nazioni Unite, nei prossimi anni assisteremo a una rapida crescita demografica: 8,6 miliardi di persone entro il 2030, 9,7 miliardi entro il 2050. Uno dei principali problemi che gli amministratori delle città, le aree dove si concentrerà la maggior parte della popolazione mondiale, sarà garantire cibo in modo sicuro e accessibile a tutti.

Una vertiginosa crescita demografica

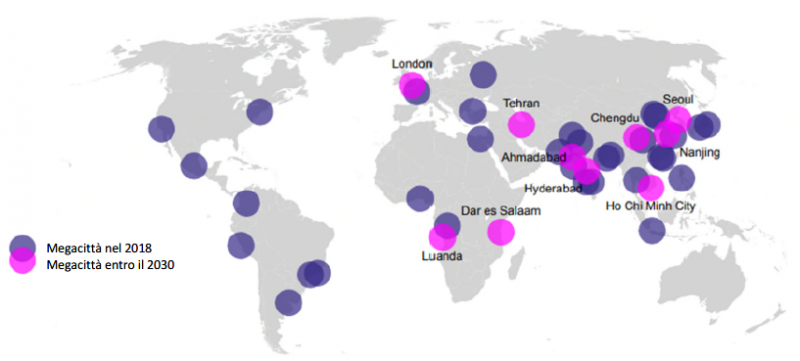

Il World Population Prospects (Prospetto della popolazione mondiale), elaborato ogni due anni dalle Nazioni Unite, riporta che nel 2030 il mondo sarà abitato da 8,6 miliardi di persone, di cui il circa il 60 per cento si concentrerà in aree urbane (Figura 1). Lo stesso rapporto evidenzia un incremento vertiginoso della popolazione mondiale, che potrebbe sfiorare quota 9,7 miliardi di persone entro il 2050.

Figura 1. Localizzazione delle megalopoli (città con una popolazione superiore ai 10 milioni di abitanti) nel mondo (Fonte: Nazioni Unite)

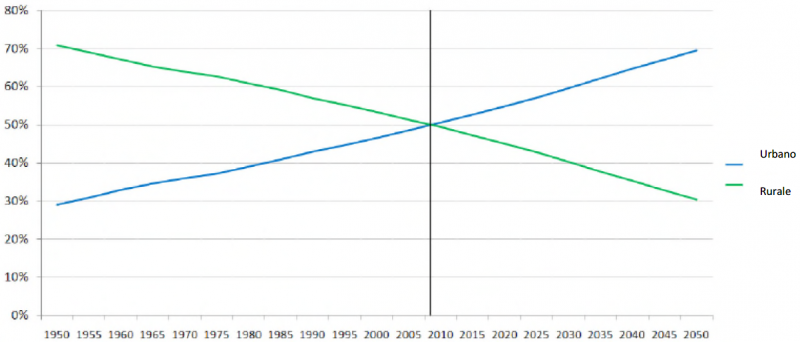

Il rapido aumento demografico e la massiccia concentrazione della popolazione in aree urbane determineranno significativi problemi in termini di inquinamento atmosferico, consumo di suolo e di altre risorse naturali, approvvigionamento di beni alimentari. Già oggi, nonostante occupino solo il 3 per cento della superficie terrestre, le città sono responsabili del 70 per cento delle emissioni di CO2 e consumano circa l’80 per cento dell’energia a livello globale. Secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), nel 2008 metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane mentre l’altra metà in aree rurali (Figura 2). Per far fronte all’aumento della popolazione mondiale che si registrerà nei prossimi anni, sottolinea la FAO, occorreranno altri 10 miliardi di ettari al fine di assicurare i necessari approvvigionamenti alimentari.

Figura 2. Andamento della popolazione urbana e di quella rurale dal 1950 al 2050 (Fonte: Nazioni Unite)

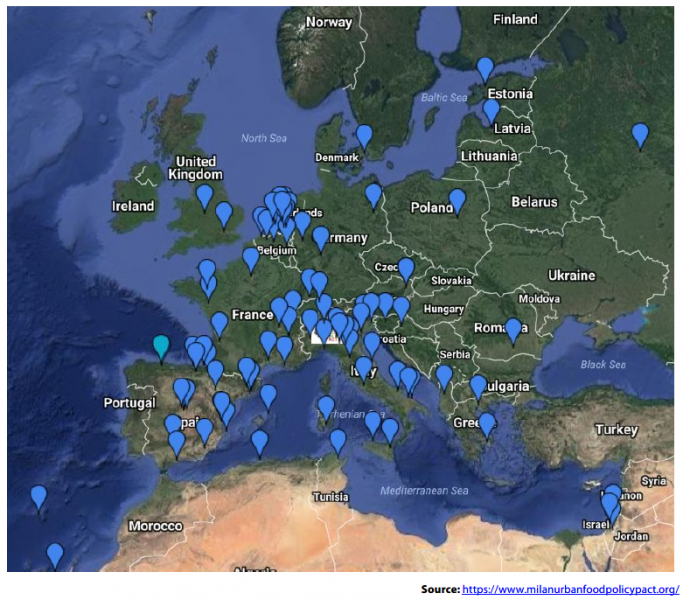

L’agricoltura urbana nel Patto di Milano

Nei prossimi anni la disponibilità di cibo rappresenterà uno dei principali problemi che gli amministratori locali dovranno affrontare a livello globale. In questo contesto l’agricoltura urbana potrà giocare un ruolo di primo piano per fronteggiare le diverse problematiche, dall’approvvigionamento di cibo alla gestione delle risorse naturali (in primo luogo, acqua e suolo), dall’abbattimento delle emissioni di CO2 alla riduzione dei consumi di energia. In linea con questi obiettivi si pone il Milan Urban Food Policy Pact, una delle principali eredità del Expo del 2015. Si tratta di un accordo internazionale nato con l’obiettivo di favorire politiche alimentari urbane più sostenibili. In particolare, il documento, sottoscritto da 160 città di tutto il mondo, impegna i sindaci a lavorare per rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantendo cibo sano e accessibile a tutti, preservando la biodiversità, contrastando gli sprechi, sostenendo l’educazione alimentare e promuovendo l’innovazione della filiera agroalimentare (Figura 3).

Figura 3. Città che hanno aderito al Patto di Milano per la politica alimentare urbana

I benefici del verde urbano

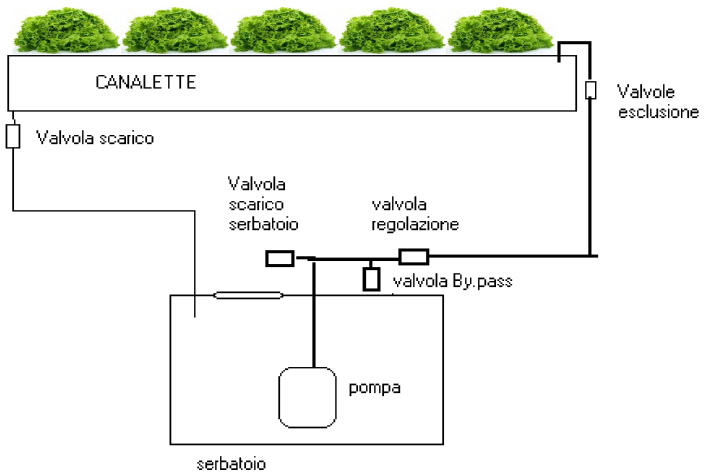

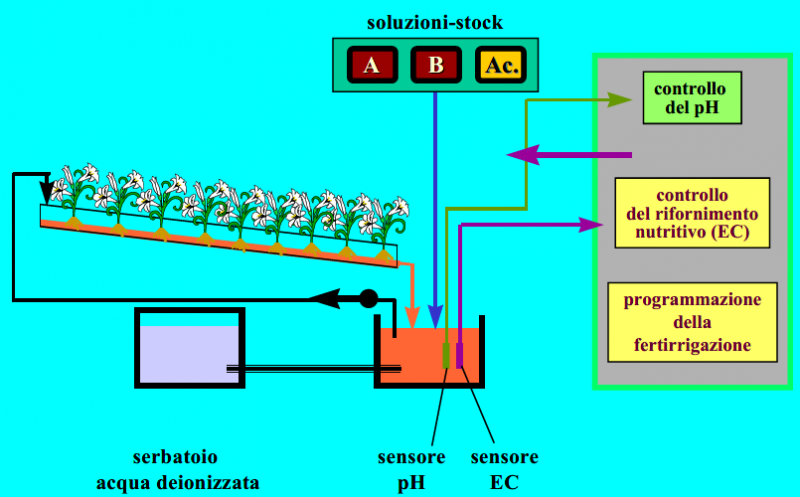

I tetti e le facciate degli edifici, i parchi, le superfici che costeggiano i corridoi ferroviari e le ex aree industriali abbandonate possono essere usate per la realizzazione di coltivazioni agricole. L’integrazione della vegetazione sui tetti e le facciate contribuiscono a migliorare il microclima urbano grazie al fenomeno dell’evapotraspirazione delle piante, che aumenta l’umidità presente nell’aria e diminuisce la temperatura interna ed esterna all’edificio. Inoltre, con la fotosintesi, le piante consumano CO2 e aiutano a mitigare l’effetto dell’“isola di calore” (heat island), che si manifesta con maggiore intensità nelle città (urban heat island). Una soluzione tecnologica sempre più all’attenzione delle imprese agricole ma adatta soprattutto per i nuovi agricoltori urbani è rappresentata dai sistemi idroponici “senza suolo” (Figura 4).

Figura 4. Tipologie di sistemi idroponici (semplice a sinistra, avanzato a destra).

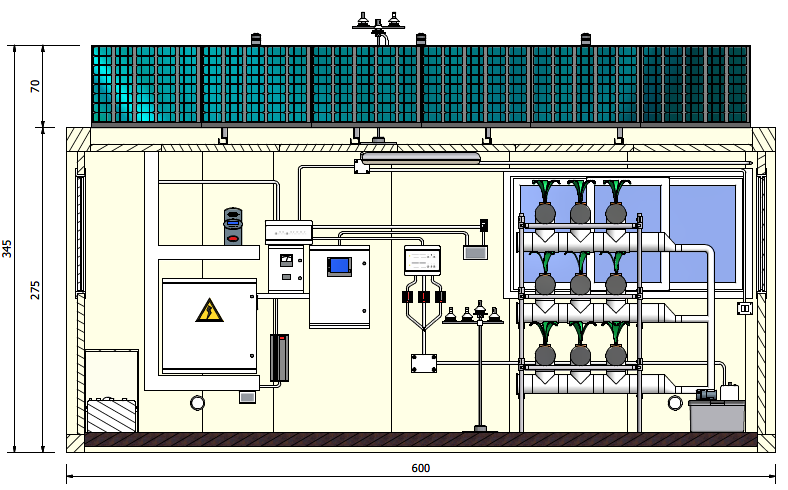

Infatti, questa tipologia di coltivazione, a basso consumo di suolo e acqua, si prospetta particolarmente utile per coltivare piante alimentari su terrazzi, balconi, garage e giardini condominiali in condizioni ottimali di crescita, igiene e sicurezza alimentare dei prodotti. L’impiego di questi sistemi di coltivazione, quando associato a un ambiente protetto come un edificio o una serra, può essere utile ad assicurare produzioni di livello industriale. Essi possono richiedere l’integrazione di luce, solitamente a LED (Light Emitting Diodes), alimentate con impianti fotovoltaici, soprattutto quando realizzati all’interno di edifici o capannoni industriali abbandonati, per assicurare i livelli ottimali di radiazione luminosa per la crescita e lo sviluppo delle piante. In alcuni casi, la produzione vegetale ottenibile mediante queste “serre building” si misura per unità di volume (grammi/m3) e non sulla base dell’area occupata dal sistema produttivo (grammi/m2) (Figura 5). La produzione di biomassa alimentare attraverso “orti tecnologicamente avanzati” si presta particolarmente per le “colture da foglia” come le insalate, data la brevità del ciclo colturale e le dimensioni contenute delle piante. Un elevato Harvest Index delle piante, ovvero il fatto che esse siano caratterizzate da una elevata percentuale di prodotto commestibile rispetto alla biomassa prodotta, rappresenta un ulteriore vantaggio per la coltivazione in ambiente protetto. Queste specifiche caratteristiche delle piante, infatti, consentono sia di massimizzare lo spazio disponibile sia di ridurre gli scarti vegetali non commestibili, che altrimenti richiederebbero processi di smaltimento.

Figura 5. Sistema prototipo di serra-building fotovoltaica per produzione vegetali.

L’emergenza in atto, rappresentata dalla pandemia di Covid-19, ha messo in luce non solo la centralità del settore primario per la sicurezza alimentare e sociale del Paese, ma anche l’opportunità di sviluppare l’agricoltura in contesti urbani. Quest’ultima, sotto il profilo logistico e operativo, potrebbe assicurare potenzialmente la disponibilità di beni alimentari in momenti di straordinaria precarietà come quello attuale. Di qui deriva l’occasione per formulare proposte per integrare l’agricoltura urbana e le “serre building”, tra gli elementi di pianificazione urbana e come soluzione efficace per garantire i necessari approvvigionamenti alimentari in caso di calamità naturali e crisi sanitarie.

Per approfondire:

-

Campiotti C.A. et Al. 2008. Photovoltaic as Sustainable Energy for Greenhouse and Closed Plant Production System. Acta Hort. 801, ISHS 2008.

-

Campiotti C.A. et Al. 2011. Preliminary Results of a PV Closed Greenhouse System for High Irradiation Zones in South Italy. Acta Hort. 893, ISHS 2011.

-

Urban agriculture in Europe: patterns, challenges and policies. ISBN 978-92-846-2506-2.

-

Vertical farming. https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_farming

Foto d’intestazione: Vigna di Montmartre, Parigi, Rue des Saules (Foto: www.ecowave.it)

Il Made in Italy al tempo del Covid-19

/in Alimentazione/da AlbertaIl Covid-19 colpisce il settore agroalimentare, che in Italia occupa oltre 3 milioni di lavoratori e vale un quarto del PIL nazionale. Diverse le misure messe in campo dal Governo per sostenere il settore. Su iniziativa di Coldiretti e Filiera Italia nasce l’alleanza salva spesa Made in Italy con l’obiettivo di garantire la regolarità delle forniture e combattere qualsiasi forma di speculazione sul cibo durante l'emergenza.

La pandemia colpisce le produzioni agricole

Il settore agroalimentare, così come la maggior parte dei settori produttivi del Paese, sta subendo danni rilevanti a causa della pandemia di Covid-19. Per far fronte alla situazione di emergenza, il decreto-legge “Cura Italia” ha messo in campo una serie di misure volte a sostenere il settore agroalimentare e le sue diverse filiere (produttiva, logistica e distributiva), garantendo l’approvvigionamento dei beni alimentari su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, le misure contenute nel decreto-legge non riescono a sostenere pienamente il problema rappresentato dalla mancanza di braccianti stagionali impegnati nell'agricoltura, per lo più provenienti dai paesi dell'Est Europa, che non stanno più venendo in Italia a causa della chiusura delle frontiere e del timore di essere contagiati. A questo proposito, le organizzazioni sindacali del mondo agricolo hanno avanzato la richiesta di semplificare il voucher “agricolo” in modo tale da consentire a studenti e pensionati italiani di poter svolgere attività lavorative nelle campagne non solo come opportunità di reddito ma anche per sopperire alla mancanza di lavoratori stagionali stranieri (Figura 1). Sono infatti molte le imprese dei distretti agricoli che cominciano a risentire della scarsa disponibilità di braccianti e ad avere problemi per la raccolta nei campi, vedendo andare male anche parte dei loro raccolti. In particolare, sono state colpite le produzioni di fragole e asparagi in Veneto, di mele in Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, di uva e kiwi in Piemonte, di finocchi e pomodori in Lazio, Puglia e Sicilia. Questa situazione riguarda anche gli allevamenti da latte e i caseifici, che si vedono costretti a rallentare le lavorazioni per mancanza di personale, con una diminuzione delle produzioni.

Figura 1. Raccoglitori di arance.

Misure di sostegno al settore agroalimentare

Tra i provvedimenti governativi a favore dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare, la proroga fino al 15 giugno dei permessi di soggiorno in scadenza ad aprile per il lavoro stagionale degli immigrati da parte del Ministero delle Politiche Agricole (decreto-legge n. 18 del 2020, art. 103, c. 2), con l’obiettivo di garantire la presenza di decine di migliaia di lavoratori stranieri impegnati nelle attività ortofrutticole e di produzione di latte e formaggi. Altro provvedimento riguarda il comparto del florovivaismo, che occupa 27 mila imprese per un valore di circa 3 miliardi di euro, al quale è stato consentito di svolgere l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari, di semi, piante e fiori ornamentali, ammendamenti e altri prodotti simili (D.p.c.m. 22 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett. f). Sempre al fine di sostenere il settore, la Commissione europea ha elaborato delle linee guida per la gestione delle frontiere interne dell’Unione per agevolare l’approvvigionamento delle merci. Secondo tali linee guida, gli Stati membri sono infatti tenuti a designare delle “corsie verdi” (green lines) per il trasporto delle merci, sospendendo durante il periodo di emergenza le restrizioni di accesso stradale in vigore a livello nazionale. Con le nuove regole, l’attraversamento delle frontiere interne, compresi gli eventuali controlli e screening sanitari, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti. Si tratta di una misura concepita per agevolare soprattutto il trasporto di farmaci e dispositivi medici destinati al personale sanitario, ma che andrà a sostegno anche delle imprese del settore agroalimentare. Inoltre, nei giorni scorsi, Coldiretti e Filiera Italia hanno dato vita all’alleanza salva spesa Made in Italy, che coinvolge agricoltori, industrie alimentari e distribuzione commerciale, con l’obiettivo di garantire la regolarità delle forniture dei prodotti alimentari e combattere qualsiasi forma di speculazione sul cibo. Tra gli aderenti all’iniziativa spiccano i nomi di importanti catene, tra le quali Coop, Conad, Auchan, Bennet, Cadoro, Carrefour, Decò, Despar, Esselunga, Famila, Iper, Italmark, Metro, Gabrielli, Tigre, Oasi, Pam, Panorama, Penny, Prix, Selex, Superconti, Unes, Vegè.

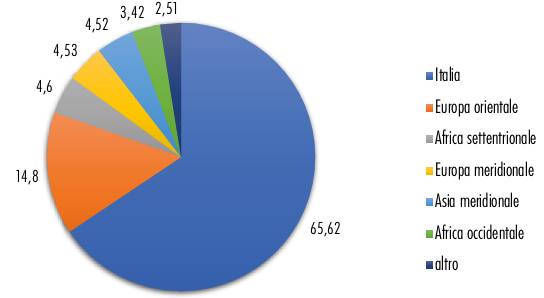

L’indagine del CREA sui lavoratori agricoli

Nel 2017, secondo un’indagine del CREA, gli operai agricoli con regolare contratto a tempo indeterminato o determinato erano 1.059.998, di cui 695.613 italiani e 364.385 stranieri (343.977 a tempo determinato). Considerando i paesi di provenienza dei lavoratori e aggregandoli in macro-aree (UNSD, 2017), emerge che oltre il 65 per cento dei lavoratori agricoli iscritti all’INPS erano italiani, il 14,8 per cento erano lavoratori provenienti dall’Est Europa e il 4,6 per percento venivano dall’Africa settentrionale (Figura 2).

Figura 2. Elaborazioni CREA su dati INPS

L'emergenza Covid-19 mostra chiaramente che il Made in Italy agroalimentare non può fare a meno della manodopera straniera. Le diverse filiere del sistema agricolo-alimentare nazionale, secondo dati della Coldiretti, costituiscono una rete diffusa di piccole e grandi imprese agricole che impegnano complessivamente oltre 3 milioni di lavoratori, per un valore di 538 miliardi di euro, pari al 25 per cento del PIL nazionale. Usciti dall’emergenza, occorrerà riconsiderare la produzione di beni alimentari, spesso effettuata a spese delle fasce più deboli, secondo una dimensione operativa basata su modelli di sviluppo che valorizzano il territorio, l’ambiente e la sicurezza sociale e alimentare dei lavoratori e dei consumatori.

Foto d'intestazione: mercato di "Ballarò", Palermo (Foto: www.ecowave.it)

Collegamenti interessanti

Qui ci sono alcuni link interessanti per voi! Godetevi la permanenza :)Pagine

Categorie

Archivio

- Dicembre 2024

- Ottobre 2024

- Luglio 2024

- Giugno 2024

- Maggio 2024

- Aprile 2024

- Marzo 2024

- Febbraio 2024

- Gennaio 2024

- Dicembre 2023

- Novembre 2023

- Maggio 2023

- Aprile 2023

- Marzo 2023

- Febbraio 2023

- Gennaio 2023

- Dicembre 2022

- Novembre 2022

- Ottobre 2022

- Luglio 2022

- Giugno 2022

- Maggio 2022

- Aprile 2022

- Febbraio 2022

- Gennaio 2022

- Dicembre 2021

- Novembre 2021

- Ottobre 2021

- Settembre 2021

- Luglio 2021

- Giugno 2021

- Maggio 2021

- Aprile 2021

- Marzo 2021

- Febbraio 2021

- Gennaio 2021

- Dicembre 2020

- Novembre 2020

- Ottobre 2020

- Settembre 2020

- Giugno 2020

- Maggio 2020

- Aprile 2020

- Marzo 2020

- Febbraio 2020

- Gennaio 2020

- Dicembre 2019

- Novembre 2019

- Ottobre 2019

- Settembre 2019

- Luglio 2019

- Giugno 2019

- Maggio 2019

- Aprile 2019

- Marzo 2019

- Febbraio 2019

- Gennaio 2019

- Dicembre 2018

- Novembre 2018

- Ottobre 2018

- Agosto 2018

- Luglio 2018

- Giugno 2018

- Maggio 2018

- Aprile 2018

- Marzo 2018

- Febbraio 2018

- Gennaio 2018

- Dicembre 2017

- Novembre 2017

- Ottobre 2017

- Settembre 2017

- Luglio 2017

- Giugno 2017

- Maggio 2017

- Marzo 2017

- Dicembre 2016

- Novembre 2016

- Ottobre 2016

- Settembre 2016

- Luglio 2016

- Giugno 2016

- Aprile 2016

- Marzo 2016

- Novembre 2015

- Ottobre 2015

- Settembre 2015

- Maggio 2015

- Aprile 2015

- Marzo 2015

- Febbraio 2015

- Gennaio 2015

- Dicembre 2014

- Ottobre 2014

- Settembre 2014

- Agosto 2014

- Luglio 2014

- Maggio 2014

- Aprile 2014

- Marzo 2014

- Febbraio 2014

- Dicembre 2013

- Luglio 2013

- Gennaio 2013