Il suolo, una risorsa limitata di cui non possiamo fare a meno

Di Alessandro Campiotti

Ogni secondo in Italia vengono consumati 2,3 m2 di suolo fertile, con una perdita di servizi ecosistemici che si traduce in una serie costi ambientali, economici e sociali. È necessario rallentare questo fenomeno potenziando le azioni di rinaturalizzazione e risanando i terreni degradati e inquinati con pratiche agronomiche conservative e rigenerative.

Lo scorso 5 dicembre si è tenuta la Giornata mondiale del suolo, istituita dalla FAO nel 2014 per porre l’attenzione dell’opinione pubblica su un tema troppo spesso sottovalutato, che riguarda una risorsa limitata, non rinnovabile e al tempo stesso necessaria per la vita dell’essere umano sul pianeta. Il suolo è un sistema naturale dinamico e multifunzionale, responsabile di una serie di servizi ecosistemici essenziali per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi. Le sue principali funzioni ecologiche vanno dalla riserva idrica alla produzione alimentare, dalla fornitura di habitat per la biodiversità alla regolazione del clima e del ciclo del carbonio, dalla riserva del patrimonio genetico alla conservazione del capitale naturale. Sebbene i processi di formazione del suolo siano estremamente lenti e richiedano centinaia o addirittura migliaia di anni, il suo consumo per cementificazione e/o impermeabilizzazione corre molto più rapidamente, raggiungendo i 2,3 m2 al secondo. Le dinamiche di questo fenomeno a livello nazionale sono state approfondite da un recente rapporto redatto da SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), intitolato “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”.

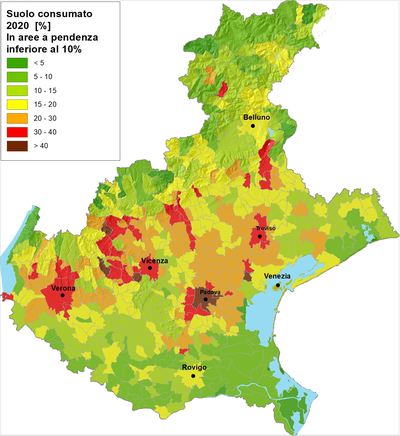

Il Rapporto afferma che nel 2023 il territorio italiano è stato oggetto della realizzazione di nuove coperture artificiali – reversibili o irreversibili – che hanno determinato un consumo di suolo pari a 72 km2 (7200 ettari), con un dato medio di circa 20 ettari al giorno. Tuttavia, considerando che nello stesso periodo sono stati ripristinati circa 8 km2 (800 ettari) di aree naturali o seminaturali grazie ad interventi di demolizione edilizia, smantellamento di cantieri e azioni di rinaturalizzazione, il consumo netto è stato di 64 km2 (6400 ettari), ancora troppo alto per un bilancio rispettoso del territorio. Inoltre, sottolinea il Rapporto, questo aumento di uso del suolo, trainato da una crescente urbanizzazione, risulta in controtendenza rispetto ai dati demografici, che da diversi anni sostengono una situazione di sostanziale decrescita della popolazione residente in Italia. Per queste ragioni, il consumo di suolo pro-capite è aumentato negli ultimi due decenni, passando dai 348 m2 del 2006 ai 365 m2 del 2023. Questo andamento viene confermato nella gran parte Paese, dal momento che quindici delle venti regioni italiane presentano un livello di suolo consumato superiore al 5%, con picchi del 12% in Lombardia e Veneto e del 10% in Campania.

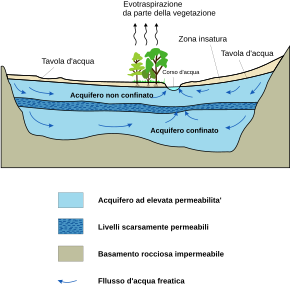

La costante perdita di terreni fertili ai fini delle diverse attività antropiche e il graduale depauperamento e inquinamento del suolo causato dalle pratiche di agricoltura intensiva, hanno prodotto nel tempo non solo danni ambientali, ma anche elevati costi economici e sociali. A questo proposito, si stima che negli ultimi venti anni il costo economico del consumo di suolo sia stato di circa 8 miliardi di euro all’anno, legato in particolare alla perdita o alla riduzione dei servizi ecosistemici ad esso associati. Tra questi, risultano messi in discussione la capacità di trattenuta idrica, fondamentale per l’idratazione del terreno e il contenimento delle inondazioni, e la presenza di microrganismi come funghi e batteri, responsabili dell’assorbimento della CO2 atmosferica e del suo stoccaggio sotto forma di carbonio e sostanza organica, materia ricca di nutrienti che rende il suolo fertile e ne supporta la produzione agricola. Un buono stato di salute del suolo, permeabile e ricco di biodiversità, non garantisce solo la sicurezza alimentare, ma condiziona sensibilmente la sicurezza del territorio rispetto al fenomeno dell’erosione e del conseguente dissesto idrogeologico, che rappresenta una delle principali cause di vulnerabilità della nostra penisola.

Per tali ragioni, risulta indispensabile attuare un pacchetto di interventi per invertire la rotta del consumo di suolo, partendo dal potenziamento delle azioni di rinaturalizzazione, in modo tale da equilibrare nel tempo il bilancio tra suolo consumato e suolo risanato. A questo riguardo, la Legge sul ripristino della natura (Nature Restoration Law), approvata nel 2024 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati membri dell’UE si impegnino a ripristinare almeno il 20% degli ecosistemi degradati entro il 2030. L’azione di risanamento ambientale mira all’azzeramento della perdita netta di suolo in migliaia di comuni italiani (oltre il 40% del totale), nei quali la futura realizzazione di nuove costruzioni sarà vincolata al contestuale ripristino di aree naturali, per esempio tramite la progettazione di soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions), come le infrastrutture verdi in ambiente rurale o urbano, che migliorano la connettività tra i diversi elementi naturali e seminaturali del territorio e ne potenziano il flusso di servizi ecosistemici. Per quanto riguarda il miglioramento dello stato di salute dei terreni agricoli degradati o inquinati, invece, è possibile intervenire attuando pratiche agronomiche conservative per tenere il suolo coperto e prevenirne l’erosione, e pratiche rigenerative che consistono nella coltivazione di colture capaci di assorbire i metalli pesanti accumulati, determinando nel tempo veri e propri processi di fitodepurazione.

Per approfondire:

Di Stefano, A. Nicosia, V. Pampalone, V. Ferro, Soil loss tolerance in the context of the European Green Deal, Heliyon, Volume 9, Issue 1, 2023,

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12869.

Greiner L., Keller A., Grêt-Regamey A., Papritz A., Soil function assessment: review of methods for quantifying the contributions of soils to ecosystem services, Land Use Policy, Volume 69, 2017,

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.06.025.

Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA):

“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” 2024

https://www.snpambiente.it/temi/suolo/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2024/.