Il consumo di cibo al tempo del Covid-19

Secondo l’EFSA (European Food Safety Authority) non ci sono ancora prove che il Covid-19 possa trasmettersi all’uomo attraverso il contatto con il cibo e altri beni di consumo. L’ISS (Istituto Superiore di Sanità) raccomanda di usare alcune indicazioni per il consumo di cibo e lo smaltimento dei rifiuti.

La trasmissione all’uomo del Covid-19 avviene per via aerea mediante lo stresso contatto con una persona già affetta e quindi trasportatrice del virus. Essa avviene soprattutto attraverso le “goccioline” respiratorie che le persone emanano quando respirano, tossiscono o starnutiscono. Nonostante l’EFSA (European Food Safety Authority) abbia sottolineato che ad oggi non ci sono prove che il virus possa trasmettersi all’uomo attraverso il contatto con il cibo e altri beni di consumo, i prodotti “Made in China”, e ormai anche quelli “Made in Italy”, hanno subito una forte caduta in termini di appeal tra i consumatori di tutto il mondo. Secondo una recente indagine pubblicata su FoodNavigator.com, la domanda di cibo cinese da parte dei consumatori è scesa del 33 per cento, mentre quella di cibo italiano del 24 per cento a livello globale. Per quanto riguarda il nostro Paese, le stime di Confcommercio prevedono perdite comprese tra i 5 e i 7 miliardi di euro, se l’emergenza Covid-19 continuerà fino a maggio. Inoltre, stando a quando ci dice la Coldiretti, l’emergenza in atto sta fortemente danneggiando la filiera agroalimentare nazionale, sia a livello di catena di produzione sia a livello di ristorazione, che in Italia vale oltre 500 miliardi di euro ogni anno, pari al 25 per cento del PIL nazionale, e occupa 3,8 milioni di occupati.

Va inoltre sottolineato che nel 2019 il nostro Paese, con 824 prodotti enogastronomici certificati come DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (Indicazione geografica protetta) e STG (Specialità tradizionale garantita), si è aggiudicato il titolo di primo sistema agricolo-alimentare al mondo. Perciò, al tempo del Covid-19, che sta mettendo a dura prova la filiera a tutti i livelli, è importante privilegiare l’acquisto di prodotti “Made in Italy”. Il tutto adottando alcune fondamentali norme igieniche e di comportamento. A questo proposito, gli esperti raccomandano di utilizzare guanti per la spesa e la manipolazione di prodotti alimentari e per lavare frutta e verdura. In particolare, le principali agenzie internazionali, in primo luogo l’EFSA e l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), e il nostro ISS (Istituto Superiore di Sanità) raccomandano di seguire alcune indicazioni per il consumo di cibo.

Regole igieniche:

- Lavarsi accuratamente le mani con acqua corrente e sapone o con un gel igienizzante. I virus non hanno membrana di protezione come i batteri, perciò possono essere facilmente eliminati;

- Evitare di consumare alimenti freschi come frutta e verdura o appena prodotti come carne, pesce, uova e latte, poiché il tempo che intercorre tra la produzione e la raccolta e il loro consumo è utile per ridurre la vitalità dei virus;

- L’OMS esorta a lavare sempre frutta e verdura prima di consumarla per evitare un’eventuale diffusione del virus. Il rischio maggiore risiede infatti nel maneggiare prodotti freschi e merci confezionate che siano state manipolate senza le dovute precauzioni o con le quali sia entrata in contatto una persona infetta. A tal proposito, l'emittente televisiva statunitense NBC2 ha riferito che il Covid-19 può vivere per ore su frutta e verdura e, di conseguenza, c’è il rischio di contaminazione;

- Conservare e preparare separatamente prodotti a base di carne cruda e altri alimenti, soprattutto se questi non siano stati prima riscaldati.

Poiché i virus muoiono quando sottoposti al calore, il rischio di infezione può essere eliminato trattando i pasti a base di carne, pesce e uova con temperature non inferiori a 70 °C per almeno 2 minuti. È improbabile, secondo l’EFSA, che il virus sopravviva se è stato riscaldato perché gli studi scientifici precedenti, portati avanti su altri virus simili come la SARS, hanno dimostrato che una cottura accurata è efficace nell’uccidere il virus. Ovviamente, le attrezzature e le superfici venute a contatto con i prodotti alimentari devono essere lavati accuratamente con acqua calda e/o sapone detergente. Inoltre, l’OMS raccomanda di evitare potenziali contaminazioni tra cibi cotti e non, soprattutto durante la conservazione degli alimenti in frigorifero o nel congelatore, tenendo rigorosamente separati gli alimenti cotti da quelli crudi mediante contenitori sigillati.

Smaltimento dei rifiuti

Le linee guida realizzate dall’Istituto Superiore di Sanità per far fronte all’emergenza Covid-19 raccomandano di smaltire immediatamente i materiali di imballaggio e l'acqua di scongelamento dei prodotti. In particolare, se non si è positivi al virus, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però qualche accorgimento in più rispetto al passato: in caso di raffreddore, l’ISS consiglia di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata, così da evitare la possibilità di contagio; invece, nell’ipotesi di quarantena obbligatoria, i rifiuti non devono essere differenziati, ma chiusi in sacchetti resistenti e isolati in locali inaccessibili agli animali domestici.

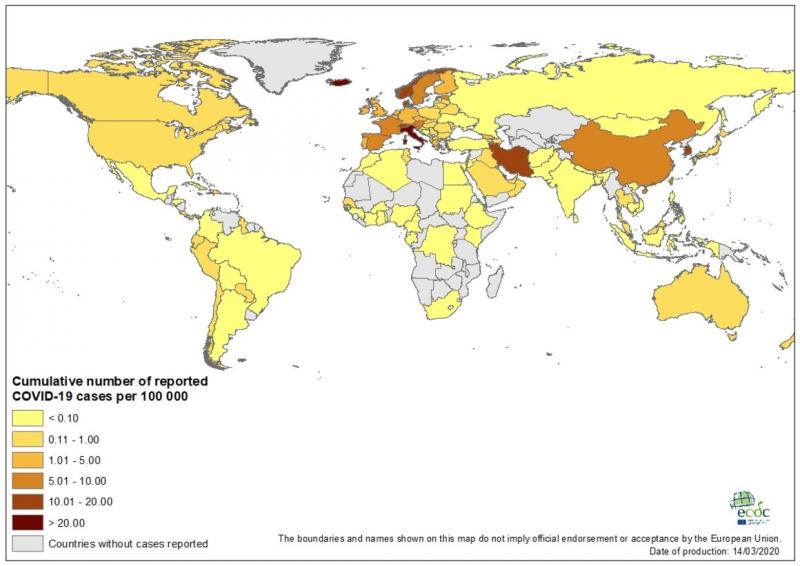

Figura 1. Distribuzione geografica del numero cumulativo di casi COVID19 segnalati per 100000 abitanti, in tutto il mondo, al 14 marzo 2020 (European Centre for Disease Prevention and Control-An agency of the European Union).

I primi focolai da Covid-19 sono stati rilevati nella città di Wuhan (11 milioni di abitanti), capoluogo della provincia di Hubei, situata nella Cina orientale. Oggi la diffusione del virus, catalogata nei giorni scorsi dall’OMS come pandemia, ha contagiato 132 mila persone in 123 paesi del mondo, oltre 21 mila delle quali solo in Italia, e rappresenta una minaccia per la salute e l’economia a livello globale.