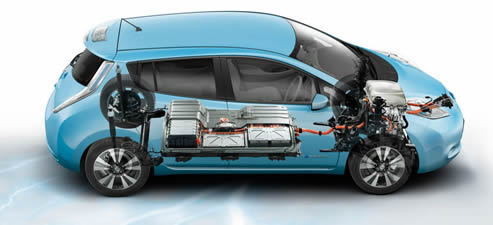

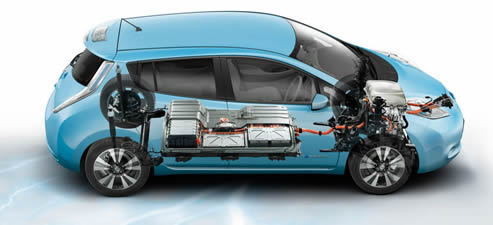

Fig.1 (foto da http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/grafene-sfruttato-anche-nel-settore-automobilistico-nascono-le-batterie-per-auto-elettriche.html)

Introduzione

I veicoli elettrici sono in una fase di sensibile crescita a livello internazionale, pur in un mercato ancora contenuto: si calcola che nel mondo, nel 2018, fossero in circolazione complessivamente 5,1 milioni di auto e 460.000 autobus elettrici [1] e che, entro il 2040, il 57% del mercato totale delle auto e l’81% di quello degli autobus saranno elettrici [2].

In Italia la quota di mercato è stata finora molto piccola, circa lo 0,2% rispetto all’intero settore automobilistico, contro una media del 2% in Europa; tuttavia, nell’ultimo anno si è registrato nel nostro Paese un buon incremento delle vendite, che nel primo semestre del 2019 sono aumentate del 120% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando vi erano state 4.129 immatricolazioni. Nel solo mese di giugno, le vendite di vetture 100% elettriche sono state pari a 1.445, contro le 445 del giugno 2018, con un incremento del 224%, che ha portato la quota di mercato allo 0,8%. Ad esse si aggiungono le auto ibride, che, oltre al motore elettrico, ne hanno anche uno termico, a benzina o a gasolio. Secondo l’organizzazione indipendente Transport&Environment,nel 2025 potrebbero essere disponibili 333 modelli elettrici tra le auto 100% elettriche (Battery Elecric Vehicle), auto ibride ricaricabili alla colonnina (Plug-in Battery Electric Vehicle) e auto a idrogeno con celle a combustibile (Fuel-cell Electric Vehicle) [3]. Certo, perché il parco circolante si ampli ulteriormente, è importante che vengano superati gli inconvenienti che costituiscono ancora limiti decisivi all’espansione del mercato, tra cui soprattutto l’elevato costo delle batterie, l’autonomia insoddisfacente, i non brevi tempi di ricarica e, in Italia, l’inadeguatezza della rete di ricarica, peraltro caratterizzata da una distribuzione geografica assolutamente non omogenea, con una netta prevalenza al nord del Paese rispetto al sud, nonché la scarsità di appropriati incentivi statali.

Un ruolo importante nello sviluppo del mercato può esser dato dall’evoluzione di quelli che sono i componenti fondamentali dei veicoli elettrici, ossia le batterie, di cui nel seguito faremo una breve rassegna, da quelle più “tradizionali” a quella che negli ultimi tempi è al centro dell’attenzione di industrie e centri di ricerca in varie parti del mondo, vale a dire la batteria al grafene.

Le batterie “tradizionali”

Fig. 2 (foto da https://auto.everyeye.it/articoli/speciale-auto-elettriche-batterie-quanto-costano-come-funzionano-41493.html)

La tipologia più antica di batterie è quella al piombo acido, con catodo a base di ossido di piombo, anodo di piombo spugnoso e l’elettrolita formato da una soluzione di acido solforico. Impiegate oggi solo per permettere il funzionamento del motorino di avviamento e mantenere attivo l'impianto elettrico, furono utilizzate in passato anche per alimentare veicoli elettrici: si ricorda, a tale riguardo, la Fiat Panda Elettra, che fu prodotta dal 1990 al 1998, ma ebbe una diffusione modesta, caratterizzata com’era da un’autonomia di soli 100 km e da tempi di ricarica di 8-10 ore, oltre che da un prezzo piuttosto elevato, di oltre venticinque milioni di lire. Inoltre, disponeva di soli due posti, essendo il sedile posteriore e parte del bagagliaio occupati da dieci delle dodici batterie nascoste sotto un pianale [4].Tra i principali inconvenienti delle batterie al piombo si segnalavano la pesantezza, la durata limitata, con la possibilità di effettuare solo trecento cicli di scarica, la lentezza della ricarica, la sensibilità al caldo e al freddo e la corrosività dell’acido solforico [5].

Caratteristiche per certi versi più vantaggiose furono evidenziate dalle batterie al nichel-cadmio, impiegate nella Panda Elettra 2 e costituite da un anodo di cadmio e da un catodo a base di ossido di nichel. Rispetto a quelle al piombo presentavano maggiore leggerezza e densità energetica, tempi di ricarica molto più brevi ed una durata di ottocento-mille cicli. Vi erano, tuttavia, aspetti negativi rappresentati dall’elevata tossicità del cadmio e dall’effetto memoria, per il quale, se una batteria viene ricaricata più volte quando non è completamente esaurita, cioè presenta ancora una certa percentuale di carica, conserva il ricordo della ricarica parziale effettuata, che diventa dunque la nuova capacità massima: ciò comporta evidentemente la necessità di ricariche più frequenti. Altro inconveniente delle batterie Ni-Cd era dato dal fatto che si scaricavano considerevolmente quando non erano utilizzate.

Tali dispositivi furono sostituiti dalle batterie nichel-metallo idruro (NiMH), impiegate in passato nelle auto Toyota Prius [6] e caratterizzate da un catodo in ossido di nichel e un anodo costituito da una terra rara con idrogeno adsorbito alla superficie [7]. Tra gli aspetti positivi si segnalavano una buona densità energetica, tempi di ricarica rapidi e una durata di un migliaio di cicli; tra gli inconvenienti, lo scaricamento automatico, quando non usate, ed il costo piuttosto elevato, dovuto alla composizione in terrerare [5].

Fra le batterie più diffuse vi sono oggi quelle al litio, metallo alcalino la cui produzione è concentrata per oltre la metà della disponibilità mondiale nel triangolo sudamericano compreso tra Bolivia, Cile e Argentina, sebbene vi siano giacimenti interessanti anche in Australia e nell’Europa dell’est, in particolare in Serbia e nella Repubblica Ceca [8]. La tecnologia utilizzata attualmente è quellaagli ioni di litio, sviluppata grazie alle ricerche degli scienziatiJohn Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino, che hanno ricevuto per questi loro studi il premio Nobel 2019 per la chimica. Tali batterie hanno l’anodo in grafite, un elettrolita a base di sali di litio in solvente organico e il catodo costituito per l’appunto da ioni di litio dispersi in una matrice cristallina di un ossido stabile [7]. Le principali batterie agli ioni di litio utilizzabili in veicoli ibridi ed elettrici sono quelle al:

Tra le caratteristiche positive di tali batterie vanno citate l’elevata densità energetica, che le rende più leggere e compatte rispetto alle precedenti, con la possibilità, dunque, di ridurre il peso ed il volume occupato, l’assenza dell’effetto memoria e una bassa velocità di scaricamento automatico; tra gli aspetti negativi si segnalano un degrado progressivo anche in caso di non utilizzo, con una vita utile di pochi anni, ed il rischio di esplosione, in caso di surriscaldamento [6]. A tale riguardo, vanno anche segnalati i rischi derivanti da un eventuale abbandono nell’ambiente di batterie dismesse, per l’elevata infiammabilità del litio e la formazione, a contatto con l’acqua, di miscele esplosive di idrogeno e ossigeno.

Le tipologie prevalenti di batterie al litio sono quelle con catodo nichel-manganese-cobalto, in un rapporto che fino a poco tempo fa era di 1:1:1, mentre oggi ci si sta orientando verso un 5:3:2, 6:2:2 o, addirittura, 8:1:1. Per quanto riguarda, in particolare, il cobalto, tale significativa riduzione è da mettere in relazione al fatto che il metallo, se svolge indubbiamente un ruolo importante migliorando la capacità e la stabilità delle batterie agli ioni di litio, pone tuttavia delle serie problematiche, tanto che alcune importanti case automobilistiche si stanno impegnando nella messa a punto di soluzioni cobalt free. Le maggiori criticità sono dovute non tanto al prezzo, che, dopo l’impennata di qualche anno fa, è sceso oggi (ottobre 2019) a 36.000$/t [9] per un’offerta diventata molto superiore alla domanda [10], quanto al considerevole inquinamento nella fase di smaltimento e alla dislocazione delle riserve; queste sono situate, infatti, per il 60% nella Repubblica Democratica del Congo, un paese politicamente instabile e nel quale la violazione dei diritti umani e lo sfruttamento del lavoro minorile costituiscono una pratica purtroppo diffusissima.

Tra il settembre 2014 e il dicembre 2015 si sono avute almeno ottanta morti fra i minatori, mentre in un rapporto del 2016 Amnesty International segnalava che molte migliaia di bambini, alcuni persino di sette anni, venivano fatti lavorare dodici ore al giorno nelle miniere per l’estrazione del cobalto, destinato alle raffinerie cinesi e poi alla vendita alle industrie delle batterie, in condizioni di totale sfruttamento e di assoluta mancanza di sicurezza. Ciò ha indotto alcuni grandi costruttori automobilistici ad istituire un osservatorio per individuare la provenienza delle materie prime utilizzate nella produzione dei propri veicoli, a partire proprio dal cobalto [11], e a cercare fonti etiche e certificate.

Tra le aziende che hanno annunciato di voler ridurre sempre più il contenuto di cobalto nelle loro batterie, fino ad eliminarlo completamente in un prossimo futuro, vi sono Tesla e Panasonic. I principali accumulatori cobalt free sono quelli al Litio-Ferro-Fosfato, Litio-Ossido di Manganese e Litio-Titanato, che tuttavia si caratterizzano per una minore densità energetica e ricariche non rapide.

Una tendenza seguita attualmente da diverse case automobilistiche, che potrebbe portare al non utilizzo del cobalto, è quella di utilizzare batterie al litio polimeriche o batterie allo stato solido, nelle quali il sale di litio che funge da elettrolita non è disciolto in un solvente organico, ma è inglobato in un polimero solido, del tipo poliacrilonitrile: tale innovazione, oltre ad aumentare la densità energetica, migliorando la performance delle batterie, le rende anche molto più sicure, in quanto scongiura il rischio di evaporazione e di infiammabilità del solvente organico [6].

Le batterie al grafene

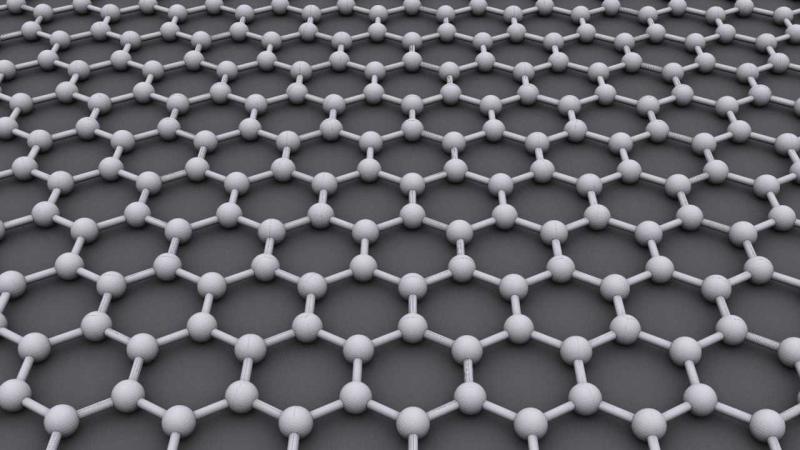

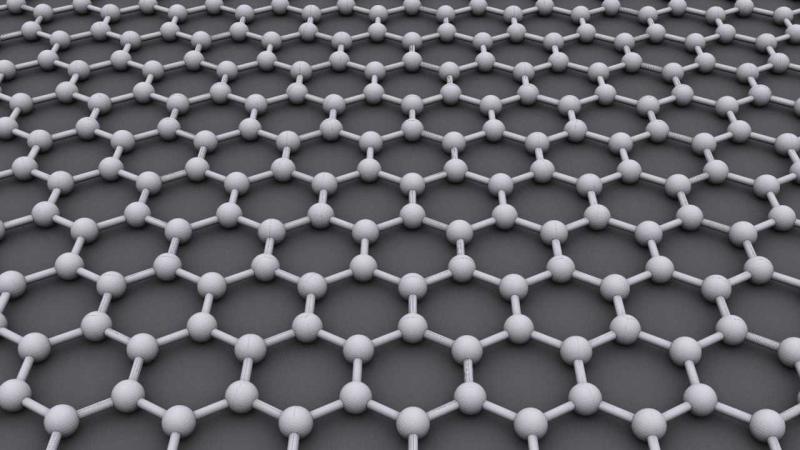

Fig. 3. Struttura del grafene (foto da https://it.motor1.com/photo/3746189/auto-elettriche-innovazioni-batterie/)

La nuova frontiera delle batterie è rappresentata dal grafene. Si tratta di un materiale ottenuto nel 2004, in un laboratorio dell’Università di Manchester, dai russi Kostantin Novoselov e Andre Geim, che per questa scoperta vinsero sei anni più tardi il premio Nobel. I due scienziati lo isolarono dalla grafite a temperatura ambiente asportandone, mediante un nastro adesivo, una sfoglia per volta, fino a ricavare un foglio formato da un unico strato di atomi di carbonio disposti ordinatamente ai vertici di esagoni regolari. È dunque, un nanomateriale, bidimensionale, leggerissimo, di cui occorrono ben tre milioni di fogli per raggiungere lo spessore di un millimetro. Nonostante l’enorme sottigliezza, è duecento volte più resistente dell’acciaio. Inoltre, è allungabile fino al 120% della sua lunghezza, è chimicamente inerte, flessibile, trasparente, impermeabile ai gas e ottimo conduttore termico ed elettrico (conduce l’elettricità meglio del rame). Le sue proprietà lo rendono estremamente versatile: numerose sperimentazioni lo vedono protagonista in una vasta gamma di applicazioni, dalla produzione di moduli fotovoltaici ad alto rendimento, grazie alla eccitazione, da parte di ogni fotone, di due elettroni, alla realizzazione di internet superveloce, al settore dei materiali compositi, della medicina, ingegneria, a quello aerospaziale e tanti altri ancora. Anche nel settore dei cellulari l’uso del grafene appare molto promettente, con la prospettiva di realizzare smartphone ricaricabili in pochi secondi, con un’autonomia di diversi giorni e laproduzione di schermi pieghevoli.

L’interesse destato dal grafene ha indotto, nell’ottobre del 2013, la Commissione Europea ad emanare un bando che ha stanziato un miliardo di euro in dieci anni per finanziare la ricerca su questo materiale: al progetto, denominato Graphene Flagship [12], partecipano centocinquantotto gruppi di ricerca industriali ed accademici di ventitré nazioni, tra cui l’Italia. Nel nostro Paese, peraltro, è molto attivo l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che sta conducendo importanti studi in collaborazione con il CNR e l’Università di Roma La Sapienza.

Le batterie al grafene nei veicoli elettrici possono offrire importanti vantaggi rispetto alle normali batterie al litio ed in particolare:

- una maggiore densità energetica in un minor volume e, dunque, una maggiore autonomia, che si sta cercando di portare a 800-1.000 km;

- una maggiore durata, non riscontrandosi in esse la degradazione nel tempo che si rileva nei dispositivi al litio anche quando non vengono utilizzati e che comporta una progressiva diminuzione dell’autonomia e un allungamento dei tempi di ricarica (ciò è evidente negli smartphone, dove tali dispositivi sono ricaricabili 800-1000 volte, ma già dopo 400 ricariche appaiono segni di degradazione; viceversa, una università statunitense ha realizzato un prototipo di batteria al grafene che conserva una autonomia immutata anche dopo 30.000 cicli di ricarica [13]);

- una velocità di ricarica ben più elevata, dell’ordine di pochi minuti, per il fatto che la carica è legata alla migrazione, da un elettrodo all’altro, non degli ioni di litio, bensì degli elettroni, molto più rapidi;

- la resistenza ad alte temperature e l’assenza di pericoli di surriscaldamenti o esplosioni;

- l’impatto ambientale praticamente nullo, a differenza di quello associato al litio, che richiede enormi quantità d’acqua per l’estrazione e pone problemi nella fase di smaltimento.

A fronte di tali vantaggi vanno segnalati, in questo stadio della ricerca, dei costi molto elevati, valutati anche sessanta volte maggiori rispetto al litio, anche se, come per tutte le nuove tecnologie, è prevedibile che con il tempo possano abbassarsi sensibilmente.

Riguardo ai veicoli alimentati con batterie al grafene va citato il Suv che dovrebbe essere lanciato a breve sul mercato dall’imprenditore danese Henrik Fisker e che dovrebbe caratterizzarsi per un’autonomia di quasi 500 chilometri e un prezzo inferiore ai 40.000 euro [14].

Conclusioni

La messa a punto di batterie di più lunga durata, più veloci da ricaricare e in grado di assicurare una maggiore autonomia rispetto alle attuali è una condizione necessaria per la diffusione dei veicoli elettrici. Questi si avvalgono oggi generalmente dei dispositivi agli ioni di litio, dotati di buone caratteristiche, come la soddisfacente capacità di immagazzinare energia e l’assenza dell’effetto memoria, ma, come abbiamo visto, non privi di inconvenienti. Una svolta significativa può esser data dalle batterie al grafene, in corso di sperimentazione da parte di numerose aziende e centri di ricerca in diversi paesi del mondo. Tale materiale emergente presenta quale unico aspetto negativo quello di un costo molto elevato, che tuttavia potrà abbassarsi considerevolmente quando si potrà passare ad una fase di produzione industriale.

La riduzione dei costi delle batterie, unita alla realizzazione di una rete capillare di punti di ricarica da parte delle aziende elettriche e l’elargizione di incentivi statali più premianti favoriranno certamente negli anni a venire l’acquisto di veicoli elettrici, consentendo finalmente una mobilità sostenibile.

Sitografia:

[1]www.rinnovabili.it/mobilita/mercato-auto-elettriche-2019/

[2]https://www.wired.it/economia/consumi/2019/07/30/auto-elettriche-in-italia-le-vendite-crescono-del-120/

[3]https://www.qualenergia.it/articoli/auto-elettrica-la-svolta-di-massa-sara-nel-2020-2021/

[4] https://www.passioneautoitaliane.com/2019/04/fiat-panda-elettra.html

[5]aspoitalia.it/attachments/132_batteriebardi.pdf

[6]https://it.motor1.com/features/262506/come-fatta-e-quanti-tipi-batteria-esistono-auto-elettrica/

[7]http://www.uttei.enea.it/veicoli-a-basso-impatto-ambientale/file-veicoli-basso-impatto-ambientale/le-batterie-al-litio

[8]https://oggiscienza.it/2017/08/17/effetto-tesla-elon-musk-litio/

[9]https://www.forextradingitalia.it/grafico-cobalto/

[10]https://www.automoto.it/news/litio-e-cobalto-prezzi-a-picco-ora-che-succede.html

[11]https://www.lastampa.it/esteri/2018/01/06/news/auto-elettriche-smartphone-e-batterie-e-in-canada-parte-la-corsa-al-cobalto-1.33964228

[12]http://graphene-flagship.eu/project/Pages/About-Graphene-Flagship.aspx

[13]https://tecnologia.libero.it/batteria-smartphone-lunga-durata-autonomia-grafene-3655

[14]https://motori.virgilio.it/auto/il-suv-elettrico-anti-tesla-che-usa-le-batterie-al-grafene/125512/