Migliorare l’efficienza energetica degli edifici per rigenerare le città. Questo è stato il tema chiave del convegno “Efficienza energetica per la riqualificazione degli edifici e la rigenerazione delle città”, organizzato dall’ENEA in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, che si è tenuto lo scorso 5 febbraio a Milano. Tra le proposte lanciate, anche quella di riqualificare il quartiere Brancaccio di Palermo.

“Efficientare per rigenerare”

“Efficientare per rigenerare”. All’insegna di questo slogan si è tenuto lo scorso 5 febbraio presso la Sala degli Affreschi di Palazzo Isimbardi, a Milano, il convegno “Efficienza energetica per la riqualificazione degli edifici e la rigenerazione delle città”, organizzato dall’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico), in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano. Il convegno, organizzato nell’ambito delle attività portate avanti dal Laboratorio Regioni Area Settentrionale della Divisione Sistemi Territoriali del Dipartimento Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’ENEA, ha visto la partecipazione di numerosi ricercatori, esperti del settore e amministratori locali e si è rivolto principalmente ai rappresentanti del mondo scientifico e dell’associazionismo di categoria i quali si sono confrontati sulla possibilità di stabilire accordi sulle politiche territoriali e lo sviluppo sostenibile delle aree urbane.

Nel corso del convegno sono stati presentati i risultati positivi e gli obiettivi futuri in tema di efficienza energetica del Comune di Milano. “Abbiamo lanciato un programma di efficientamento energetico rivolto alle scuole e alle case popolari di Milano”, ha affermato l’Assessore alla Mobilità e all’Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli. “Inoltre – ha aggiunto Granelli – il Comune ha messo a disposizione 22 milioni di euro per lavori di riqualificazione energetica dei condomini. Questi interventi, insieme alle agevolazioni fiscali del Governo (bonus), permetteranno di lasciare un patrimonio edilizio più efficiente e sostenibile alle generazioni future”. Sul tema si è espresso anche Roberto Maviglia, Consigliere della Città Metropolitana di Milano, il quale ha sottolineato il ruolo guida della città di Milano sul fronte degli investimenti fatti in efficienza energetica. “Ora bisogna sensibilizzare gli altri comuni e i soggetti privati, in primis i condomini, al fine di avviare attività analoghe a livello nazionale”, ha affermato Maviglia.

Le principali normative dell’Ue

Nel corso del convegno sono state poi enunciate le principali normative europee in tema di efficienza energetica, infrastrutture verdi e sviluppo sostenibile delle città. Tra queste, conviene sottolineare la Direttiva Efficienza Energetica 2012/27/UE che impone un risparmio energetico del 20 per cento sui consumi di energia totali entro il 2020, la Comunicazione (COM 249/2013) “Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa” e la recente Direttiva 2018/844 sull’efficienza energetica. Attraverso la Comunicazione 249/2013 e la Direttiva 2018/844, l’Unione europea ha evidenziato l’importante ruolo giocato dal verde urbano per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici urbani e la rigenerazione ambientale delle città.

A queste normative, si aggiungono poi il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), lanciato dalla Commissione europea nel 2008, che assegna un ruolo chiave alle città nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’attuazione di politiche volte ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili a livello locale. Il Patto dei Sindaci rappresenta un’iniziativa a base volontaria la cui adesione richiede l’impegno, da parte delle città, di raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento entro il 2020. Le città che siglano il Patto possono inoltre contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pacchetto Clima – Energia dell’Unione europea, spesso indicato con la sigla “20-20-20”, ovvero ridurre del 20 per cento la quantità di gas serra presente nell’atmosfera, aumentare del 20 per cento la quota di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica del 20 per cento. Il tutto entro il 2020. Nel 2017, il Patto dei Sindaci ha subito una significativa evoluzione, ponendo nuovi e più ambiziosi obiettivi e cambiando il nome in Patto globale dei Sindaci per il Clima & l’Energia (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy). Il nuovo Patto (Figura 1), oltre a prevede la possibilità di adesione anche per i Paesi extra-Ue, ha arricchito i contenuti del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile), mutandone il nome in PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima).

Figura 1. Patto globale dei Sindaci per il Clima e l’Energia

Il ruolo chiave degli edifici NZEB

Altro tema chiave trattato nel corso del convegno è stato quello relativo all’applicazione della Direttiva europea 2010/31/UE (EPBD) sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive), che punta sull’efficientamento energetico in fase di ristrutturazione e fissa un nuovo obiettivo: decarbonizzare fortemente il parco immobiliare entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040. La Direttiva prevede che dal 1° gennaio 2019 tutti i nuovi edifici pubblici nei Paesi dell’Unione europea (edifici scolastici, sedi comunali, biblioteche ecc.) dovranno essere “near zero energy”, ovvero con consumi di energia pari quasi allo zero. Dal 1° gennaio 2021, tutti i nuovi edifici privati dovranno seguire le prescrizioni indicate per quelli pubblici. Secondo la definizione data dalla Direttiva EPBD, gli edifici NZEB Near Zero Energy Buildings sono“ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”. In altri termini, sono considerati NZEB gli edifici nei quali il bilancio tra l’energia consumata, usata per il riscaldamento, la climatizzazione, l’illuminazione, la ventilazione e la produzione di acqua calda sanitaria, e quella prodotta è vicina allo zero.

Sul fronte dello sviluppo sostenibile delle città, gli edifici NZEB giocano un ruolo fondamentale. Secondo il rapporto Climate Opportunity: More Jobs; Better Health; Liveable Cities, pubblicato dal C40 (Cities Climate Leadership Group) alla vigilia del Global Climate Action Summit che si è tenuto a San Francisco, dal 12 al 14 settembre 2018, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici rappresenta uno dei tre obiettivi chiave per le varie città del mondo, insieme all’efficientamento della rete di trasporti pubblici e l’aumento delle energie rinnovabili nella copertura dei consumi energetici a livello locale.

Riqualificare il quartiere Brancaccio di Palermo

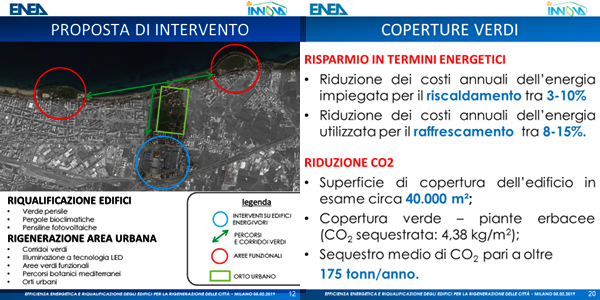

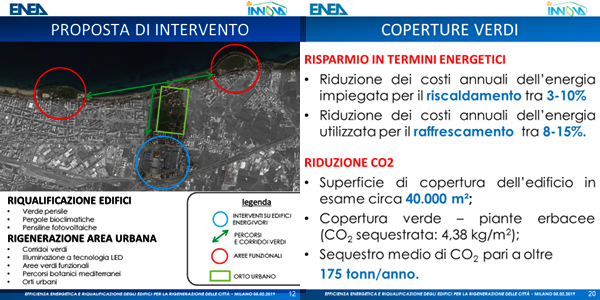

Una delle relazioni presentate al convegno, ha riguardato una proposta di progetto che prevede la riqualificazione del quartiere Brancaccio di Palermo attraverso l’inserimento del verde inteso come volano per la rigenerazione urbana. La relazione è stata presenta da uno dei borsisti del Progetto INNOVA, un’iniziativa dell’ENEA in corso a Palermo (Figura 2).

Figura 2. Proposta di riqualificazione del quartiere Brancaccio di Palermo

Infatti, le città, sia grandi che piccole, si configurano ormai come posti in cui affrontare le sfide dell’inclusione sociale, dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale ed energetica. La proposta di riqualificazione del quartiere Brancaccio di Palermo sottolinea l’importanza del verde in città, valorizzando i suoi benefici dal punto di vista ambientale (grazie all’evapotraspirazione e all’ombreggiamento, diminuisce la temperatura dell’aria in testate, con risparmi sulla bolletta elettrica e minori emissioni di anidride carbonica da climatizzazione) nonché sociale (riduce lo stress, favorisce le attività motorie dei cittadini e relazioni interpersonali).

Nota:

La foto che compare come immagine d'intestazione dell'articolo è stata scattata da Andrea Campiotti (autore dell'articolo) durante il convegno presso la Sala degli Affreschi del Palazzo Isimbardi, a Milano.