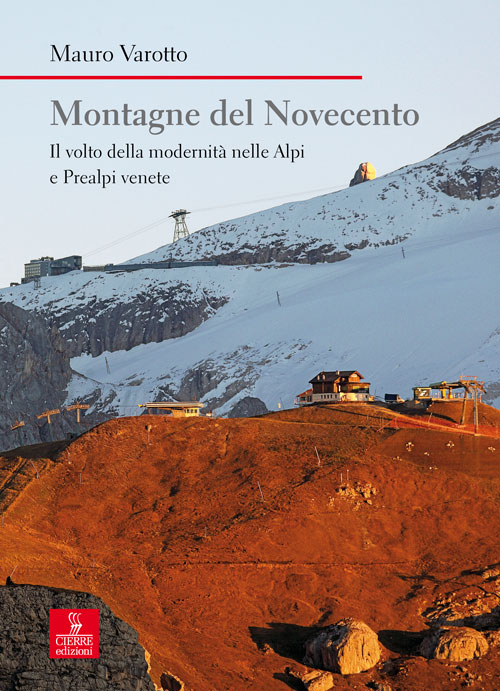

Varotto potrebbe essere definito, senza timore di essere smentiti, un geografo con lo sguardo dello storico e questo saggio ne è un esempio. Gli aspetti geografico-paesaggistici presi in esame sono integrati dall’analisi dei processi demografici, di quelli economici legati allo sfruttamento della risorsa acqua, fino all’uso della montagna come luogo di svago o come memoria storica di eventi bellici. L’area descritta è forse quella che porta l’eredità più evidente di tutti i processi citati messi insieme, avvenuti nel secolo scorso. Cento anni che hanno cambiato tutta la fascia alpina veneta e quella al confine con il Trentino Alto Adige: dal Massiccio del Grappa, di cui tutta la nazione italiana serba memoria per essere stato teatro di alcune tra le più sanguinose battaglie durante la grande guerra, alla Marmolada ghiacciaio conteso tra Veneto e Trentino. La trasformazione, davvero epocale, dovuta senza dubbio ai cambiamenti climatici ma anche dell’uso della montagna, iniziata alla fine dell’800 con i primi alpinisti stranieri, ha raggiunto l’acme proprio nel ‘900.

L’autore analizza dati e cartografie che quantificano il cambiamento paesaggistico di tutte le terre alte venete. A partire dalla percentuale di abitazioni utilizzate come seconde case, dalla percentuale di quelle abbandonate e di quelle di cui restano solo i ruderi. La cartografia ufficiale non sempre rende appieno la realtà e per lo studioso è necessario verificare di persona lo stato effettivo dei luoghi. Il bosco prende il posto dei prati abitati e sfruttati a pascolo fino a qualche decennio fa. Piccoli borghi costituiti da qualche decina di case diventano cittadine turistiche con tipologie abitative molto discutibili. I terrazzamenti della valle del Brenta, elemento agrocolturale di elevato interesse economico dove si coltivava un ottimo tabacco fino alla metà del secolo scorso, lentamente invasi dalla boscaglia.

Lo sguardo storico dell’autore descrive il mondo delle terre alte, non come un universo chiuso e autoreferenziale dal punto di vista socio economico, bensì un mondo aperto: analizza, infatti, il fenomeno della migrazione stagionale attraverso i valichi, della forza lavoro maschile: tagliapietra, scalpellini e muratori che si spingevano fino in Germania e Ungheria. La manodopera maschile per buona parte dell’anno veniva sostituita dalle donne che si occupavano dell’alpeggio, della lavorazione del latte e della conservazione dei prodotti. Questo tipo di migrazione ha permesso la sopravvivenza economica e il successivo sviluppo delle valli più a ovest, versante trentino. Così non è stato per la migrazione stabile, ad esempio, dall’agordino, fin dai primi decenni del ‘900 verso paesi stranieri come le Americhe e il nord Europa. Tale processo ha definitivamente spopolato intere località dell’area.

La montagna veneta occupa il 35% del territorio regionale ma su di esso vive stabilmente solo il 13% della popolazione veneta. L’analisi storico geografica delle terre alte, secondo l’autore, deve portare a un nuovo modo di concepire lo spazio montano: il ritorno alla montagna deve passare attraverso la diversificazione, la multifunzionalità, la gestione condivisa. È quindi un imperativo categorico la sottoscrizione di un patto per la montagna che contempli, da un lato, la riscoperta della tradizione montana e, dall’altro, la sua innovazione; fedeli alla montagna ma con il valore aggiunto dell’ibridazione, come la definisce l’autore stesso, intesa come scambio di opportunità tra i due mondi, quello delle terre alte e la pianura. Un testo che critica pesantemente sia l’uso della montagna come divertimentificio che l’abbandono della stessa, tuttavia offre al lettore ma soprattutto all’amministratore e al pianificatore le soluzioni per invertire la tendenza e mitigare gli effetti di entrambi i processi negativi citati.

A.V.