Occorre agire in modo deciso e rapido per fermare la crisi climatica globale

Secondo le ultime rilevazioni dell’Organizzazione meteorologica mondiale, la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ha superato le 408 ppm. Uno studio pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista scientifica Nature Climate Change certifica 467 differenti modi attraverso i quali l’umanità sta pagando il prezzo dell’aumento della temperatura globale, dovuto alla sempre più elevata concentrazione di gas serra nell’atmosfera terrestre. In vista della COP24, i capi di Stato e di Governo di 16 paesi europei, tra i quali l’Italia, hanno firmato una dichiarazione nella quale invitano la comunità internazionale ad agire in modo deciso e rapido per fermare la crisi climatica globale.

Nuovi allarmi in vista della Cop24

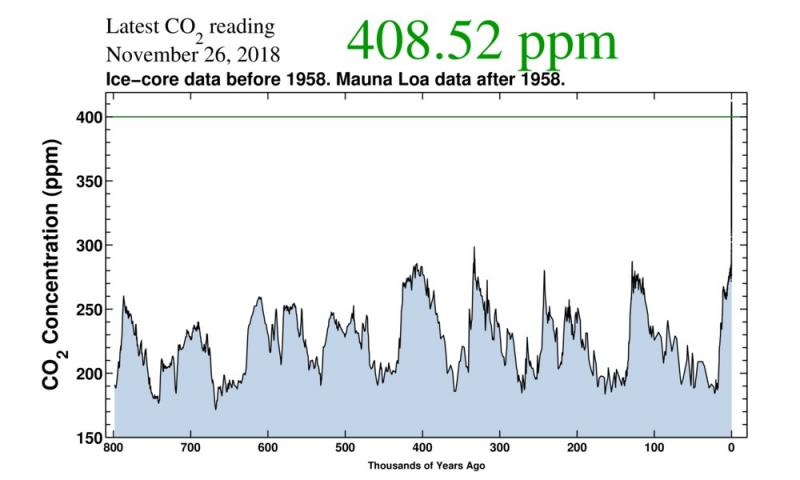

La presenza di anidride carbonica, uno dei principali gas ad effetto serra, nell’atmosfera terrestre ha raggiunto un nuovo record, attestandosi nel 2017 a 405,5 parti per milione (ppm), a fronte delle 403,3 del 2016 e delle 400,1 del 2015. L’ultima rilevazione, fatta il 26 novembre 2018, ha registrato una concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera pari a 408,52 ppm (Figura 1). Rispetto al 1990, la concentrazione è cresciuta del 41 per centro. Se invece prendiamo come riferimento temporale l’epoca preindustriale (metà Ottocento), è cresciuta del 146 per cento. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) nel suo ultimo rapporto sullo stato dei gas serra nell’atmosfera.

Figura 1. Concentrazione di anidride carbonica espressa in parti per milione (ppm) secondo una rilevazione del 26 novembre (fonte: https://www.co2.earth/)

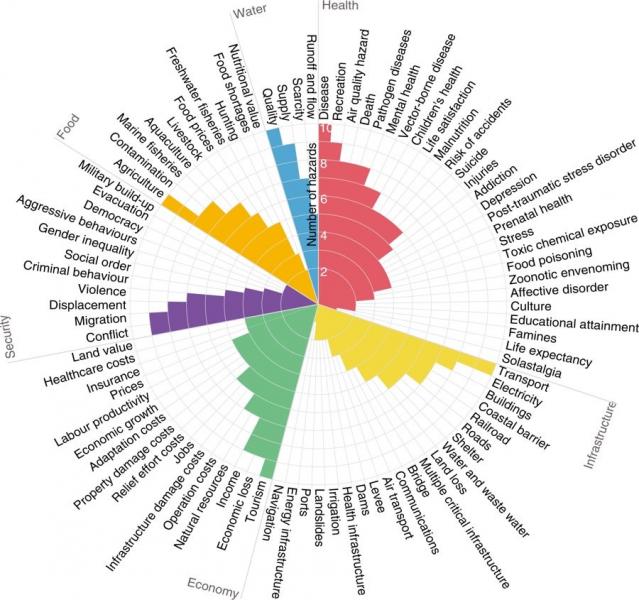

Il rapporto sottolinea che anche altri due gas climalteranti hanno toccato livelli record di concentrazione nell’atmosfera. Questi sono il metano, che rappresenta la principale fonte di riscaldamento globale dopo l’anidride carbonica, la cui concentrazione nell’atmosfera è del 257 per cento più elevata rispetto all’epoca preindustriale, e il CFC-11, o triclorofluorometano, un gas serra particolarmente pericoloso per lo strato di ozono che protegge la vita sul nostro pianeta. A pochi giorni dall’apertura della COP24, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Katowice, in Polonia, dal 3 al 14 dicembre, l’Organizzazione meteorologica mondiale non è l’unica ad evidenziare gli effetti deleteri dei cambiamenti climatici. Lo scorso 19 novembre, la rivista scientifica Nature Climate Change ha pubblicato uno studio che spiega come i cambiamenti climatici stiano cambiando la nostra quotidianità, influenzando radicalmente gli aspetti essenziali della vita umana. Dalla salute al cibo, dall’acqua all’economia, dalle infrastrutture alla sicurezza, i cambiamenti climatici stanno modificando progressivamente le nostre abitudini. In particolare, lo studio certifica 467 differenti modi attraverso i quali l’umanità sta pagando il prezzo dell’aumento della temperatura globale, dovuto alla sempre più elevata concentrazione di gas serra nell’atmosfera terrestre (Figura 2). Nello studio vengono citate le morti legate a ipertermia dovute alle ondate di calore in zone del globo non abituate ad avere temperature così elevate e i decessi causati da annegamento dovuti alle frequenti inondazioni e quelli provocati dai periodi di siccità estrema. In Etiopia, ad esempio, la scarsità di piogge ha provocato, dal 1980 ad oggi, oltre 800 mila morti per fame. A tutto ciò si aggiungono coloro che non muoiono a causa di eventi climatici estremi, ma la cui salute rimane compromessa per il resto della vita. A questo proposito, lo studio ricorda l’aumento, a livello globale, dei casi di suicidio dovuti a forti depressioni post-traumatiche registrate dopo uragani, inondazioni o lunghi periodi di siccità, come, ad esempio, quello che sta affliggendo attualmente l’Australia.

Ad essere colpite dai cambiamenti climatici sono poi le produzioni agroalimentari. Nel 2010 un terzo della produzione cerealicola russa, sottolinea lo studio, è andata perduta a causa di incendi e periodi di siccità dovuti all’aumento delle temperature medie stagionali, mentre in Kenya, nel 2000, la scarsità di piogge ha causato la morte di tre quarti di tutto il bestiame presente nel Paese. Negli Stati Uniti, invece, ogni qualvolta la temperatura supera i 38 °C, i rendimenti annuali derivanti dal settore agricolo calano mediamente del 5 per cento.

Figura 2. 467 modi attraverso i quali l’umanità sta pagando il prezzo dell’aumento della temperatura globale, dovuto al cambiamento climatico (fonte: Nature Climate Change)

Lo studio ricorda inoltre i problemi legati all’acidificazione degli oceani e allo sbiancamento dei coralli che mettono a rischio la fauna acquatica. Ci sono poi tutte le ricadute economiche dei cambiamenti climatici in termini di redditi, ricchezza pro capite e posti di lavoro perduti nei paesi colpiti. Nel 2017 il costo economico delle catastrofi naturali, tra le quali quelle causate direttamente dai cambiamenti climatici, è stato pari a 306 miliardi di dollari. Tutto ciò, ricorda lo studio, crea situazioni di instabilità e tensioni tra i popoli e comporta un aumento del numero di persone costrette ad abbandonare il proprio paese a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli. Secondo un rapporto dell’Asian Development Bank, se l’aumento della temperatura globale superasse i 2 °C (rispetto ai livelli preindustriali) entro il 2100, il numero di migranti climatici nel mondo potrebbe raggiungere la cifra impressionante di un miliardo entro la fine del secolo.

16 capi di Stato e di governo europei lanciano un appello

Lo scorso 23 novembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato una dichiarazione che pone l’accento sull’importanza degli accordi sul clima sinora raggiunti a livello globale e sulla necessità di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 °C (rispetto ai livelli preindustriali) entro la fine del secolo. La dichiarazione, oltre che dal presidente della Repubblica italiana, è stata firmata dai capi di Stato e di governo di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Portogallo, Grecia, Cipro, Islanda, Finlandia, Svezia, Irlanda, Ungheria, Slovenia, Lituania e Lettonia. Per mezzo della dichiarazione, i capi di Stato e di governo firmatari invitano i paesi che hanno aderito all’Accordo di Parigi a rivedere i propri contributi nazionali alla luce dei risultati emersi dall’ultimo rapporto dell’Ipcc, l’organismo scientifico delle Nazioni Unite per la ricerca sui cambiamenti climatici. In questo contesto, la COP24 offre alla comunità internazionale la possibilità di agire immediatamente, formulando una strategia di lotta al cambiamento climatico su scala globale. “Sulla COP24 in Polonia grava una particolare responsabilità, si legge nella dichiarazione. “Sulla base delle competenze scientifiche e tecniche e dei mezzi finanziari che il mondo oggi possiede – scrivono i capi di Stato e di governo firmatari – abbiamo l’obbligo collettivo nei confronti delle generazioni future di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamenti climatici e per rispondere ai loro perniciosi effetti. Facciamo appello alla comunità internazionale e a tutte le parti dell’Accordo di Parigi: agiamo insieme, in modo deciso e rapido per fermare la crisi climatica globale”. Un messaggio che dovrebbe far riflettere tutti i paesi che parteciperanno nei prossimi giorni alla Conferenza mondiale sul clima.

Nota:

L’immagine d’intestazione dell’articolo mostra un’istallazione che si estende per circa 2.500 metri quadrati e che contiene 125 mila messaggi e disegni elaborati dai bambini di 35 paesi del mondo. L’istallazione, realizzata dalla Direzione per lo sviluppo e la cooperazione svizzera e dalla Fondazione WAVE, si trova sul ghiacciaio dell’Aletsch, in Svizzera, ad oltre 3.400 metri di quota ed ha l’obiettivo di porre l’accento sulla necessità di agire per limitare le conseguenze devastanti del cambiamento climatico. La foto è stata scattata da Valentin Flauraud.