L’attività umana minaccia la biodiversità animale

Secondo l’ultimo Living Planet Report del WWF, in poco più di 40 anni abbiamo perduto il 60% delle popolazioni di vertebrati (mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi) a livello globale. È la prima volta nella storia del pianeta che una specie, quella umana, ha un così forte impatto sulla vita degli ecosistemi ed è responsabile di una simile estinzione di massa. La salvaguardia della biodiversità animale sarà uno dei temi chiave nella 14° Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica che si terrà a Sharm-el-Sheikh, in Egitto, dal 17 al 29 novembre.

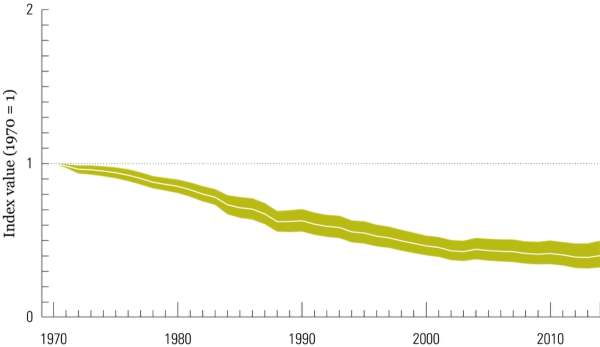

Dal 1970 al 2014 il 60% delle popolazioni di vertebrati (mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi) è scomparso. E responsabile di questa vera e propria ecatombe è l’attività umana. A lanciare l’allarme è il WWF nel suo ultimo Living Planet Report . Lo studio, svolto in collaborazione con la Zoological Society of London, viene pubblicato ogni due anni (la prima edizione risale al 1998) e rappresenta una fotografia dello stato di salute delle specie animali che abitano il nostro pianeta. Per monitorare il declino della fauna selvatica i ricercatori hanno analizzato i dati relativi a 16.704 popolazioni di vertebrati appartenenti ad oltre 4 mila specie, avvalendosi del Living Planet Index (LPI), un indicatore statistico fornito dalla Zoological Society of London, e hanno evidenziato l’insostenibile impatto dell’attività umana sulla vita del pianeta (Figura 1).

Figura 1. La perdita di biodiversità animale registrata dal 1970 al 2014 attraverso il Living Planet Index (fonte: Living Planet Report 2018, WWF)

È la prima volta nella storia del pianeta, si legge nel rapporto, che una specie, quella umana, ha un così forte impatto sulla vita degli ecosistemi ed è responsabile di una simile estinzione di massa. Tutto ciò ha un costo. Numerose ricerche dimostrano l’incalcolabile importanza dei sistemi naturali per la nostra salute, il nostro benessere, la nostra alimentazione e, in generale, il proseguimento della nostra vita sul pianeta. A livello globale, si stima che la natura offra servizi per un valore di circa 125 mila miliardi di dollari, una cifra superiore al Prodotto interno lordo di tutti i paesi del mondo, che si aggira intorno agli 80 mila miliardi di dollari. La principale causa della perdita di fauna selvatica, sottolinea il rapporto, è la distruzione degli habitat naturali ad opera dell’uomo e la loro trasformazione in terreni agricoli. Esistono tuttavia cause più dirette: oltre 300 specie di mammiferi, ad esempio, rischiano l’estinzione a causa della caccia, mentre gli oceani, un tempo ricchi di specie, sono sempre più vuoti a causa della pesca industriale e dell’inquinamento da plastica. Altra minaccia per la biodiversità animale è l’inquinamento chimico. A questo proposito, un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Science, indica che la metà di tutte le orche è destinata ad estinguersi nei prossimi anni a causa degli inquinanti chimici dispersi negli oceani. I ricercatori individuano tra le altre cause responsabili della perdita di biodiversità, sia animale che vegetale, anche l’introduzione di specie alloctone, ovvero specie che provengono da una certa regione geografica e che, spostandosi in un’altra attraverso l’opera volontaria o involontaria dell’uomo, creano problemi o introducono casualmente un parassita. Molte specie di anfibi, ad esempio, sono oggi minacciate da un particolare fungo che si è diffuso nel mondo a causa del commercio di animali esotici e che sta minacciando tali creature, che rappresentano una delle specie più a rischio estinzione del pianeta. Tra le aree del mondo che stanno subendo le perdite maggiori compaiono il Sud America e l’America centrale, dove, stando alle stime, le popolazioni di vertebrati hanno subito un calo addirittura dell’89% (dal 1970 al 2014), soprattutto a causa dell’abbattimento indiscriminato di vaste foreste ricche di biodiversità. A questo proposito, una recente analisi condotta in 46 paesi situati nella fascia climatica tropicale e subtropicale, dimostra che l’agricoltura industriale e quella di sussistenza sono state responsabili rispettivamente del 40% e del 33% della conversione forestale tra il 2000 e il 2010. Il 27% della deforestazione, invece, è stata causata dall’urbanizzazione, dall’espansione delle infrastrutture e dalle attività minerarie. Gli habitat che hanno subito maggiori danni sono stati fiumi e laghi, dove le specie selvatiche sono diminuite dell’83%, anche a causa dell’onnipresenza delle dighe, una delle molteplici attività dell’uomo. Nonostante i numeri catastrofici, il WWF fa sapere che siamo ancora in tempo per invertire la rotta ed impedire la scomparsa di molte altre specie animali. Grazie agli sforzi di salvaguardia dell’ambiente e di conservazione delle specie selvatiche, il numero di tigri del Bengala, una delle specie più a rischio estinzione del pianeta, è raddoppiato negli ultimi nove anni, mentre il panda gigante, che vive nelle regioni montuose del Sichuan (Cina) e che rappresenta il simbolo del WWF, dal 2016 non è più classificato come specie a rischio estinzione. Questi sono alcuni tra gli esempi virtuosi di reintroduzione di specie animali, che si pensava fossero a rischio estinzione, e che oggi, grazie all’attività dell’uomo, stanno tornando ad abitare il nostro pianeta. Tuttavia, avverte il WWF, la conservazione delle specie animali non basta: l’aspetto più urgente da affrontare rimane il nostro ruolo di consumatori. “Non possiamo più ignorare l’impatto degli attuali insostenibili modelli di produzione e dei nostri stili di vita dispendiosi”, ha dichiarato il direttore del WWF Marco Lambertini in una nota stampa. “È ormai innegabile lo stretto legame tra il sistema alimentare e il declino delle specie animali – ha aggiunto Lambertini – e ridurre il consumo di carne è il primo indispensabile passo da compiere per arrestare l’emorragia di fauna selvatica”. I sistemi naturali e la diversità biologica consentono lo stabile funzionamento dell’atmosfera, degli oceani, delle foreste e dei bacini idrici, oltre a garantire la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta.

La salvaguardia della biodiversità biologica sarà il tema chiave della 14° Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica che si terrà a Sharm-el-Sheikh, in Egitto, dal 17 al 29 novembre. La Conferenza farà il punto della situazione sull’attuale piano strategico per la biodiversità, relativo al periodo 2011 – 2020, e servirà a definire il prossimo piano globale per la salvaguardia della biodiversità animale post – 2020.