Il cambiamento climatico ci porterà via anche la birra

Uno studio della University of East Anglia, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Plants, evidenzia gli effetti del cambiamento climatico sulla coltivazione di orzo, il principale ingrediente per la produzione della birra. Nel peggiore dei casi, sottolinea lo studio, una riduzione nella produzione di orzo potrebbe comportare un calo del 16% del consumo globale di birra.

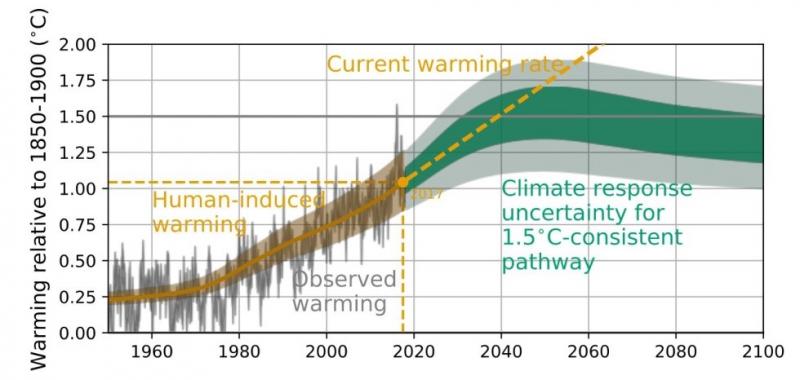

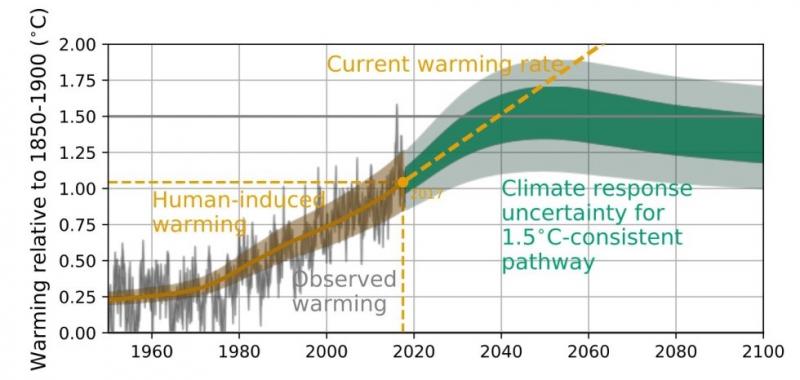

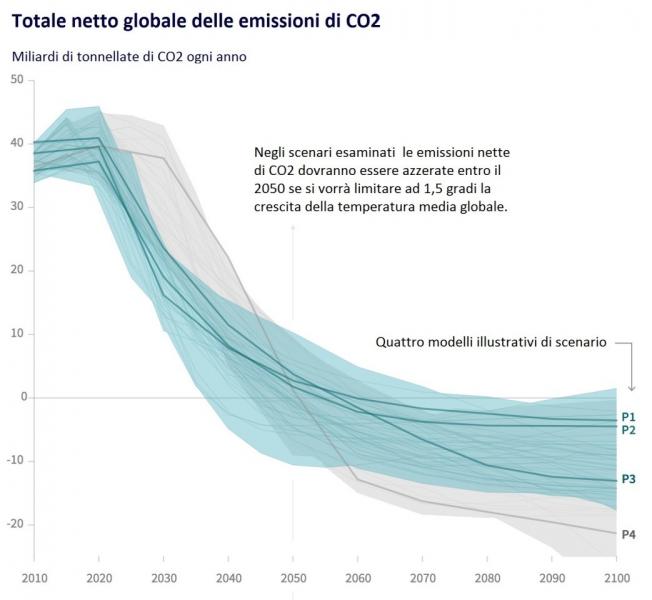

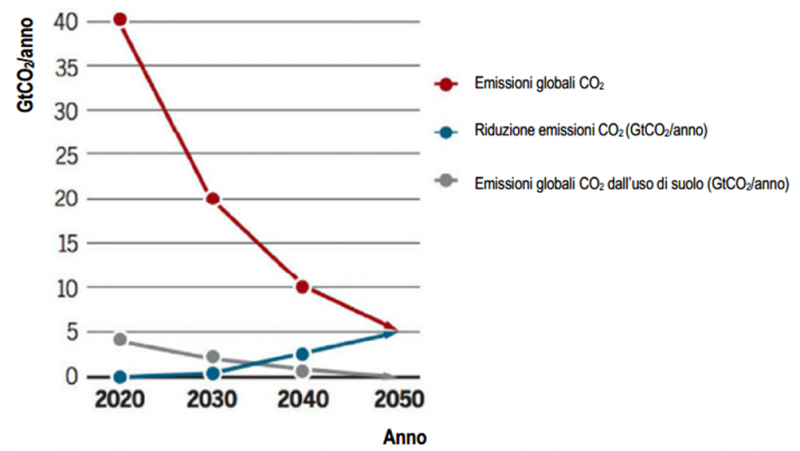

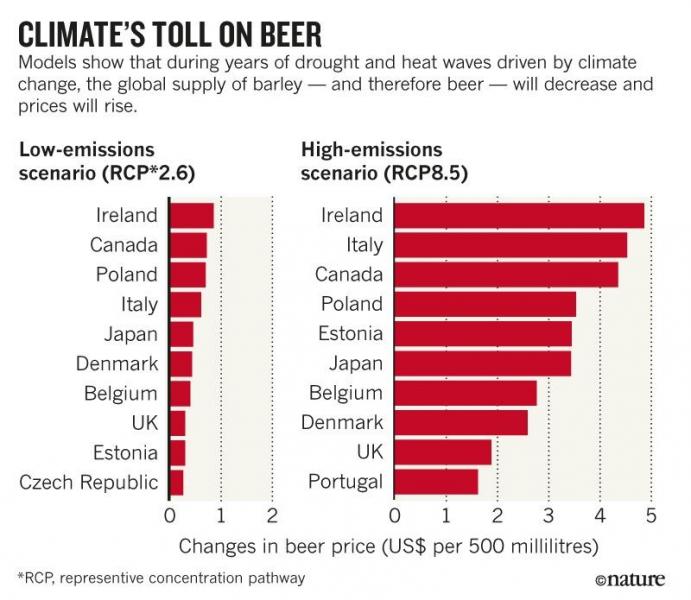

A causa del cambiamento climatico la birra potrebbe diventare un lusso per pochi. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Plants, l’aumento della temperatura globale, dovuto ai cambiamenti climatici, potrebbe influenzare considerevolmente la coltivazione dell’orzo, il principale ingrediente per la produzione della birra. Lo studio, condotto da un team di ricercatori della University of East Anglia, in Inghilterra, viene diffuso proprio nei giorni in cui l’Ipcc, l’organismo scientifico delle Nazioni Unite per la ricerca sul cambiamento climatico, nel suo ultimo Special Report, ha sottolineato la necessità di agire entro i prossimi 12 anni per salvare il Pianeta dalla catastrofe climatica. All’allarmante monito lanciato dalle Nazioni Unite, si aggiunge ora quello dello studio dell’Università inglese secondo cui, l’aumento della temperatura globale avrà, tra le sue conseguenze, anche quella di limitare il consumo di birra. Lo studio ha preso in esame i possibili effetti che fenomeni climatici estremi, come siccità e ondate di calore, potrebbero avere sulla coltivazione della pianta di orzo in tutti e sei i continenti abitati in un periodo di tempo relativamente lungo, tra il 2010 e il 2099. In particolare, il team di ricercatori ha considerato due possibili scenari futuri con due diversi livelli di emissioni di gas ad effetto serra (Figura 1) e ha simulato le conseguenze di un clima più caldo ed estremo sulla produzione del cereale, utilizzando un software per modellare la crescita e la resa delle colture rispetto alle condizioni meteorologiche. Sulla base dei modelli elaborati, i ricercatori hanno scoperto che un clima estremo, dovuto all’aumento della temperatura globale, potrebbe ridurre la produzione di orzo tra il 3% e il 17%. Alcune aree del globo, come il Centro e il Sud America, potrebbero subire i danni maggiori; altre, come la Cina settentrionale e gli Stati Uniti, potrebbero vedere aumentare i loro raccolti anche del 90%. Per quanto riguarda l’Europa, tra i Paesi più colpiti, ci sarebbero quelli che hanno una secolare tradizione nella produzione di birra come il Belgio, la Repubblica Ceca e l’Irlanda. Nel Paese produttore della famosa "birra scura", nel 2099, il prezzo di una pinta potrebbe aumentare del 43% – 338% (rispetto al prezzo attuale), a seconda della gravità della realtà in cui ci troveremo a vivere. Tra i paesi più a rischio, lo studio annovera anche la Polonia, che rischierà di vendere la birra ad un prezzo quasi quintuplicato, e Germania, Regno Unito e Giappone, dove, a causa del crollo della produzione di orzo, dovuto all’aumento della temperatura, le vendite di birra potrebbe diminuire di quasi un terzo. In Italia, invece, sottolinea lo studio, l’aumento delle temperature potrebbe ridurre la produzione di orzo a tal punto da dover pagare una birra quasi quattro euro in più rispetto al prezzo attuale.

Figura 1. Aumento del prezzo medio di una birra a seconda del livello di emissioni di gas ad effetto serra (fonte: Nature)

Prendere in considerazione gli effetti che il cambiamento climatico avrà sulla produzione di birra potrebbe sembrare banale. Ma Dabo Guan, economista ed esperto di cambiamenti climatici della University of East Anglia, ritiene che lo studio appena pubblicato possa far capire all’opinione pubblica le vaste implicazioni del cambiamento climatico, in particolare, quelle che avranno considerevoli ricadute sulla nostra vita quotidiana. L’obiettivo dello studio è infatti quello di far riflettere le persone sull’impatto che il cambiamento climatico potrebbe avere sulle produzioni alimentari in generale, prendendo in esame un prodotto di largo consumo come la birra. “Se le persone vorranno ancora bere una birra davanti ad una partita di calcio – ha dichiarato Guan – allora dovranno fare qualcosa” (riporta Nature).