Il Climate Action Network stila una classifica dei paesi europei sulla base dei provvedimenti attuati per allinearsi agli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Ultima in classifica è la Polonia che, dal 3 al 14 dicembre, dovrà ospitare la Conferenza mondiale sul clima (COP24). Il Paese ha inoltre annunciato la costruzione di una nuova centrale a carbone della potenza di 1000 megawatt che, secondo le previsioni, sarà capace di bruciare ogni anno 3 milioni di tonnellate di carbone.

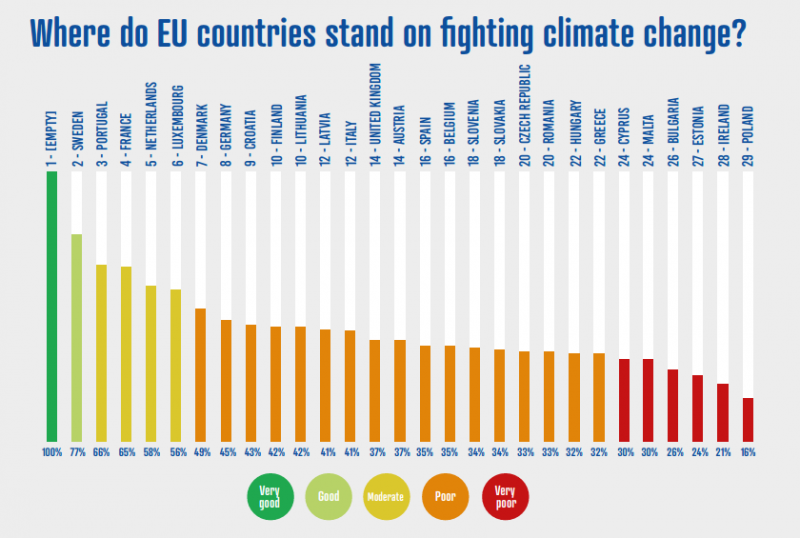

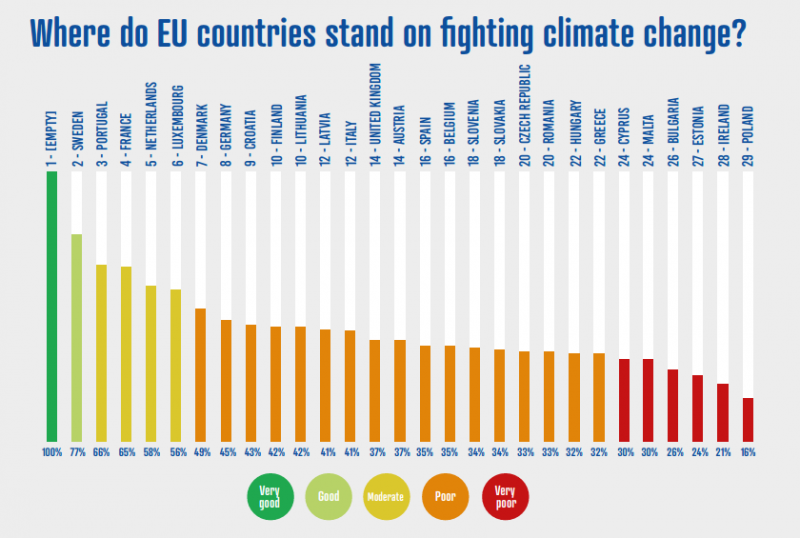

Le parole non sempre si traducono in fatti. Secondo un recente rapporto del Climate Action Network, pubblicato con il sostegno della Commissione europea e della Fondazione Kann Rasmussen, nessun paese europeo sta facendo quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi. Primo fra tutti, quello che prevede di limitare l’aumento della temperatura globale, di qui al 2100, ad un massimo di 2°C rispetto ai livelli preindustriali (con volontà di contenerlo entro gli 1,5°C). Il rapporto prende in esame i provvedimenti attuati da ciascuno paese membro dell’Unione europea volti a diminuire il gap esistente tra il livello attuale delle emissioni di gas ad effetto serra e quello che sarebbe necessario per porsi in linea con l’Accordo di Parigi. I risultati sono drammatici: nonostante l’Ue si sia più volte esposta a favore dell’intesa raggiunta a Parigi al termine della Cop21, a dicembre del 2015, nella classifica dei paesi europei stilata dal Climate Action Network nessun paese ha ricevuto un giudizio “eccellente” (Figura 1). Infatti, evidenzia il rapporto, solamente la Svezia ha ricevuto un giudizio “buono” per quanto riguarda l’allineamento agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, mentre Portogallo, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo hanno ricevuto una valutazione “discreta”. Tutti gli altri paesi, invece, negli ultimi tre anni, hanno fatto meno di quanto era necessario per allinearsi agli obiettivi dell’Accordo. In particolare, la Polonia, che dovrà ospitare la prossima COP24 dal 3 al 14 dicembre, risulta ultima in classifica per quanto riguarda i provvedimenti presi per rispettare gli obiettivi globali in termini di lotta al cambiamento climatico. D’altra parte, il Paese conferma, anno dopo anno, la propria linea in direzione totalmente opposta rispetto agli impegni indicati dall’Accordo di Parigi. Ancora oggi, il 90% dell’energia consumata nel Paese viene prodotta attraverso fonti di energia fossili, soprattutto carbone. Il settore carboniero impiega 100 mila lavoratori e contribuisce alla produzione di oltre 65 milioni di tonnellate di carbone ogni anno (dati aggiornati al 2017). Inoltre, fanno sapere le organizzazioni non governative locali, in Polonia si registrano 40 mila decessi prematuri a causa dell’inquinamento atmosferico. Nonostante ciò, il primo gruppo pubblico del settore ha annunciato lo scorso 24 settembre l’approvazione definitiva della costruzione di una nuova centrale a carbone. La centrale verrà costruita nella città di Ostroleka, nel nord del Paese e, secondo le previsioni, avrà una potenza di 1000 megawatt e sarà capace di bruciare tre milioni di tonnellate di carbone all’anno. Il costo totale del progetto è stimato in 1,4 miliardi di euro (riporta ANSA). Perciò, non stupisce che il Paese risulti ultimo nella classifica dei paesi europei rispetto alla coerenza nell’assunzione degli impegni contro il cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Risultati molto bassi sono stati ottenuti anche da Cipro, Malta, Bulgaria, Estonia e Irlanda.

Figura 1. Classifica dei paesi europei sulla base dei provvedimenti attuati per allinearsi agli obiettivi dell’Accordo di Parigi (fonte: Climate Action Network)

Il rapporto sottolinea poi che il nuovo obiettivo di portare al 32% (il precedente obiettivo prevedeva il 27%) il valore che le energie rinnovabili dovranno avere nel mix energetico dell’Ue entro il 2030, non sarà sufficiente per rispettare l’Accordo di Parigi. Il Climate Action Network punta il dito soprattutto contro la scarsa volontà da parte delle economie più ricche dell’Ue di voler mantenere gli impegni presi. Ad esempio, la Francia, che nella classifica del Network ha ottenuto un giudizio “discreto”, posizionandosi al quarto posto, probabilmente non manterrà la promessa di arrivare al 23% di rinnovabili entro il 2020, a causa degli investimenti troppo bassi fatti nel settore. L’Italia, invece, risulta dodicesima in classifica e fa parte di quei paesi europei che ancora non si trovano a metà strada negli sforzi necessari a mantenere gli obiettivi. Tra questi figurano anche Gran Bretagna (14° posto), Finlandia (10° posto), Belgio (16° posto) e Germania (8° posto). Alla luce dei dati emersi dal rapporto, il direttore del Climate Action Network Europe, Wendel Trio, ha sottolineato l’urgenza di portare avanti delle politiche che abbiano obiettivi energetici e climatici più ambiziosi sia a livello europeo che nazionale.

Il rapporto del Network arriva in un momento particolare, ovvero a due mesi dall’avvio della COP24. Le premesse non sono però delle migliori. Ogni aumento di temperatura, anche di mezzo grado, sarà cruciale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi. Contenere l’aumento della temperatura globale entro gli 1,5° gradi entro fine secolo rappresenta oggi un’ancora di salvezza per tutti quei paesi che si trovano ad essere esposti in prima linea ad eventi climatici estremi e che solamente così potranno proteggere i loro fragili ecosistemi, molti dei quali saranno perduti anche con l’aumento di 2°C della temperatura globale.