L’Italia resta distante dagli Obiettivi dell’Agenda 2030

Secondo il Rapporto 2018 dell’ASviS l’Italia è indietro nel conseguimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030. Negli ultimi anni sono peggiorati povertà, situazione economica e occupazionale, disuguaglianze, condizioni delle città e qualità dell’ambiente. Tuttavia, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, cresce la coscienza ecologica: 3 italiani su 4 si dicono interessati a parlare di sostenibilità ambientale.

L’ASviS propone un piano di sviluppo sostenibile per l’Italia

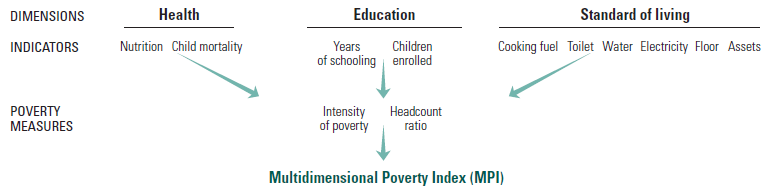

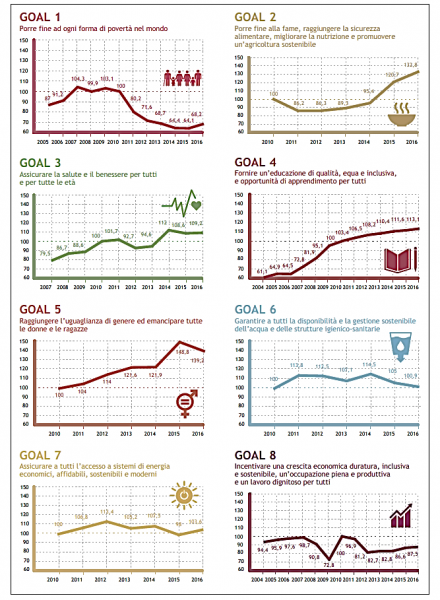

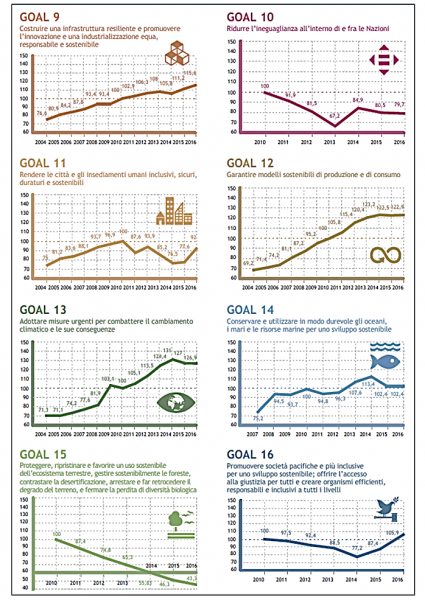

È stato presentato lo scorso 4 ottobre a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, il Rapporto 2018 dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, una rete formata da oltre 200 organizzazioni della società civile, nata tre anni fa con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dei temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’Agenda 2030 rappresenta un programma d’azione sottoscritto da 193 paesi del mondo (tra i quali l’Italia) il 25 settembre 2015, composto da 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals), ciascuno su un tema di interesse globale, da raggiungere entro il 2030, e 169 target, alcuni dei quali vanno raggiunti anche entro il 2020. Gli SDGs rappresentano il proseguimento dei precedenti 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals), presenti nella Dichiarazione del Millennio, ovvero la precedente agenda internazionale promossa dalla Nazioni Unite a settembre del 2000. Essi rappresentano una serie di obiettivi comuni su questioni importanti per lo sviluppo dell’umanità: dalla lotta alla povertà all’eliminazione della fame nel mondo, dal contrasto al cambiamento climatico alla riduzione delle disuguaglianze, per citarne alcuni. Il rapporto di quest’anno delinea una situazione critica per quanto riguarda le tendenze in atto in Italia rispetto a diversi obiettivi dell’Agenda 2030, attraverso un’analisi basata su 17 indicatori compositi (Figure 1 e 2), ciascuno relativo ad un diverso Goal. Negli ultimi anni, sottolinea l’ASviS, nel nostro Paese gli indicatori relativi a povertà (Goal 1), situazione economica e occupazionale (Goal 8), disuguaglianze (Goal 10), condizioni delle città (Goal 11) e qualità dell’ambiente (Goal 15) hanno rilevato un peggioramento. Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’accesso all’acqua e a strutture igienico-sanitarie sicure (Goal 6), sistema energetico (Goal 7), condizioni dei mari (Goal 14) e qualità della governance (Goal 16) la situazione è rimasta immutata. Un leggero miglioramento si registra, invece, nell’alimentazione e nell’agricoltura sostenibile (Goal 2), nella salute delle persone (Goal 3), nell’educazione (Goal 4), nella parità di genere (Goal 5), nell’innovazione tecnologica (Goal 9), nei modelli sostenibili di produzione e di consumo (Goal 12), nella lotta ai cambiamenti climatici (Goal 13) e nella cooperazione internazionale (Goal 17).

Figura 1. Indicatori sintetici per l’Italia relativi agli Obiettivi 1 – 8 dell’Agenda 2030 (fonte: Rapporto ASviS 2018

Figura 2. Indicatori sintetici per l’Italia relativi agli Obiettivi 9 – 16 dell’Agenda 2030 (fonte: Rapporto ASviS 2018

Dopo aver passato in rassegna l’evoluzione, negli ultimi anni, dei vari obiettivi dell’Agenda 2030, il rapporto evidenzia la necessità, per l’Italia, di adottare misure concrete affinché vengano raggiunti i target previsti. “Ciò che manca – ha evidenziato il portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini nel corso della presentazione del rapporto – è una visione coordinata delle politiche per costruire un futuro dell’Italia equo e sostenibile”. Per fare questo, si legge nel rapporto, l’ASviS propone un piano d’azione articolato in nove punti, tra i quali compaiono l’introduzione dello “sviluppo sostenibile” tra i principi fondamentali della Costituzione, l’attivazione di una Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile (prevista dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio del 16 marzo 2018), la trasformazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) in “Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile” e l’adozione di un’Agenda urbana nazionale che garantisca lo sviluppo sostenibile delle aree metropolitane, in linea con l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030. Si chiede inoltre che il Bes (indicatore di Benessere equo e sostenibile) entri a far parte della programmazione economica, che la Presidenza del Consiglio istituisca un organismo permanente di vigilanza sulle politiche a favore della parità di genere, che si predispongano delle linee guida rivolte alle amministrazioni pubbliche affinché applichino standard ambientali e organizzativi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che si intervenga, a partire dalla prossima Legge di Bilancio, per assicurare il conseguimento dei 22 target previsti per il 2020 e che si attivino maggiori investimenti nella finanza sostenibile.

La transizione ad uno sviluppo sostenibile passa dalle persone

La voglia di sostenibilità emerge anche dai dati dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile 2018, un’indagine che analizza l’interesse e la percezione della popolazione circa il tema della sostenibilità, basata su conoscenza, atteggiamento, comportamenti d’acquisto e di consumo, scelte di turismo fatte da un campione rappresentativo di persone. L’indagine di quest’anno è stata svolta sotto il patrocinio della Commissione europea, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Secondo i dati relativi al 2018 il tema della sostenibilità ambientale interessa ben 37,8 milioni di persone, ovvero il 74% della popolazione italiana (il 15% in più rispetto al 2017 e il 31% in più rispetto al primo Osservatorio del 2015). Tra i temi che più interessano gli italiani, sottolinea l’Osservatorio, figurano i benefici della raccolta differenziata, gli effetti dell’inquinamento atmosferico, l’agricoltura biologica e i danni causati dall’uso dei pesticidi. Negli ultimi anni, rileva l’indagine, sono aumentate le persone disposte ad usare le energie rinnovabili per alimentare i consumi nella propria casa e del proprio ufficio (96% degli intervistati) e quelle che ritengono che l’Italia debba investire maggiormente in questo settore, abbandonando le fonti fossili, come petrolio e carbone (95%). Sono inoltre aumentate le persone disponibili a spendere, anche qualcosa in più, per fare efficienza energetica, comprando lampade a LED ed elettrodomestici con minori consumi elettrici (73%).

I dati dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile sono positivi e sottolineano che uno degli “ingredienti fondamentali” nella transizione ad uno sviluppo sostenibile, oltre alla tecnologia e ad una buona governance, è proprio il cambiamento di mentalità delle persone (“L’Utopia sostenibile, 2018). Il 2030 è vicino e molti target vanno raggiunti entro il 2020. Insomma, ora bisogna passare dalle parole ai fatti e imboccare la strada dello sviluppo sostenibile.