Cambiamento climatico, serve un’azione più incisiva

Recenti studi sugli effetti del cambiamento climatico dimostrano i benefici di un’azione più incisiva a livello globale. La Conferenza sul clima di Bangkok (Tailandia), una sessione negoziale straordinaria prima della COP24 che si terrà il prossimo dicembre a Katowice (Polonia), si è chiusa con pochi progressi. Senza un cambio di rotta, fa sapere l’Unfccc, gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sono a rischio.

Serve un’azione climatica più incisiva

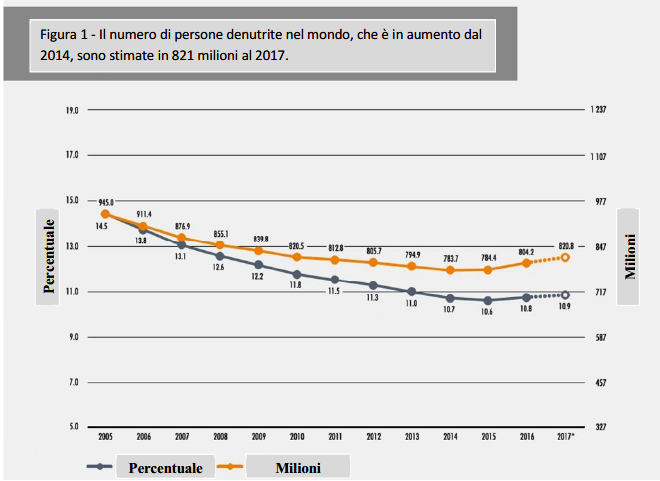

La Global Commission on the New Climate Economy ha pubblicato di recente il rapporto “Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century”. Il rapporto dimostra che un’azione climatica più incisiva, in linea con gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi, apporterebbe all’economia mondiale enormi vantaggi in termini economici. In particolare, vengono presentate le opportunità legate alla lotta al cambiamento climatico attraverso cinque sistemi economici chiave: sistemi energetici puliti, sviluppo urbano intelligente, uso sostenibile del suolo, più equa gestione delle risorse idriche, economia circolare nell’industria. Nel rapporto si sottolinea che entro il 2030 un’azione più incisiva nella lotta la cambiamento climatico potrebbe produrre oltre 65 milioni di nuovi posti di lavoro nell’economia low-carbon; evitare oltre 700 mila morti premature per inquinamento atmosferico; generare circa 2,8 trilioni di dollari di entrate pubbliche all’anno attraverso la riforma delle sovvenzioni ai combustibili fossili e l’aumento del prezzo del carbone (Figura 1). A questo proposito, evidenzia il rapporto, in Europa l’eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili potrebbe ridurre la spesa sanitaria pubblica per malattie causate dall’inquinamento atmosferico di circa 7,2 miliardi di dollari tra il 2018 e il 2030.

Figura 1. La nuova agenda per la crescita (fonte: Global Commission on the New Climate Economy)

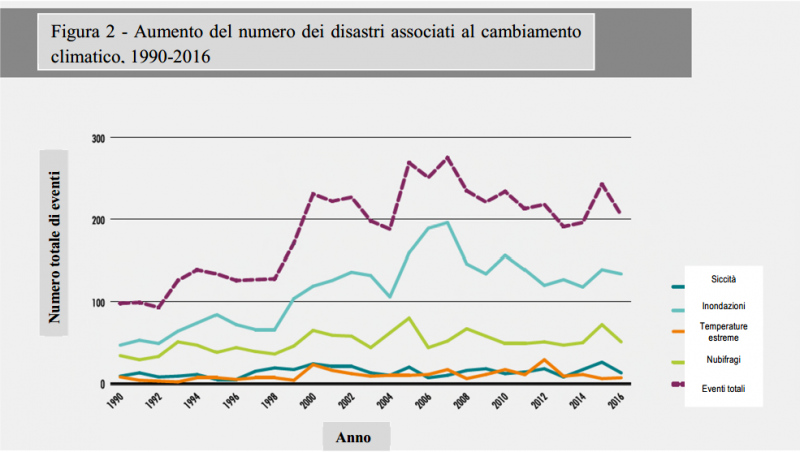

Il rapporto non analizza solo i benefici di una più forte azione climatica ma anche i costi legati ad una situazione nella quale non si agirebbe prontamente nella lotta al cambiamento climatico. Non agire, si legge nel rapporto, comporterebbe perdite economiche annuali superiori a 320 miliardi di dollari, che corrispondono alle perdite economiche calcolate nel 2017 sulla base dei danni causati dal cambiamento climatico. Inoltre, fa sapere la Global Commission on the New Climate Economy, non agire produrrebbe oltre 140 milioni di migranti climatici entro il 2050 (dati World Bank). Si tratta di un fenomeno in forte crescita: già oggi, sottolinea il Fondo Monetario Internazionale, le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici vengono registrate in aree nelle quali abita il 60% della popolazione mondiale. Nel 2016, ad esempio, secondo l’Unfccc, oltre 23 milioni di persone nel mondo sono state costrette a fuggire dalle loro terre perché colpite da catastrofi di natura climatica. Il rapporto della Global Commission invita pertanto governi, leader economici e imprese di tutto il mondo ad adottare urgentemente misure su alcuni temi chiave nei prossimi 2-3 anni: intensificare il lavoro sui prezzi del carbonio e passare alla divulgazione obbligatoria dei rischi finanziari connessi al cambiamento climatico; accelerare gli investimenti in infrastrutture sostenibili; liberare maggiori investimenti in innovazione.

L’azione locale essenziale per rispettare l’Accordo di Parigi

Un recente studio dell’Università di Yale, svolto in collaborazione con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente olandese e il New Climate Institute, dal titolo “Global climate action from cities, regions and businesses: individual actors, collective initiatives and their impact on global greenhouse gas emissions” mostra il ruolo essenziale dell’azione locale contro il cambiamento climatico per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi. Se gli attuali impegni presi da città, regioni e imprese saranno pienamente rispettati, sottolinea lo studio, entro il 2030 le emissioni globali di CO2 potrebbero diminuire di 1,5 – 2,2 GtCO2/anno. In particolare, nella sola Unione europea, si potrebbe arrivare ad una riduzione delle emissioni da 230 a 445 MgCO2/anno, più o meno l’equivalente di tutte le emissioni di CO2 prodotte dall’Italia in un anno.

Lo studio si concentra sull’Unione europea e su nove Paesi in cui si riscontrano elevate emissioni di CO2, ovvero Cina, Stati Uniti, India, Brasile, Giappone, Indonesia, Russia, Messico e Sudafrica e analizza gli sforzi per ridurre le emissioni intrapresi da circa 6.000 città (dove vive il 7% della popolazione globale) e oltre 2000 imprese. L’Ue si prefigge come obiettivo quello di ridurre le emissioni di gas serra del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990, aumentando al contempo la quota di rinnovabili nel consumo complessivo di energia (20% al 2020 e 35% al 2030) e diminuendo la domanda di energia (meno 20% al 2020 e meno 30% al 2030) mediante l’aumento dell’efficienza energetica (dati Ministero dello sviluppo economico, ENEA, Commissione europea). Per quanto riguarda gli obiettivi a lungo termine, l’Ue intende ridurre le proprie emissioni in misura sostanziale dell’80% – 95% rispetto a livelli del 1990 entro il 2050 e trasformare il “vecchio Continente” in un’economia ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni di carbonio, in grado anche di stimolare la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro nell’economia verde. A questo proposito, è significativo quanto riportato dal rapporto delle Nazioni Unite “Prospettive occupazionali e sociali nel mondo 2018: economia verde con occupazione”, secondo cui gli investimenti fatti dai Paesi per limitare a 2 °C il riscaldamento globale consentiranno la creazione di 24 milioni di posti di lavoro a livello globale entro il 2030, di cui non meno di due milioni in Europa, e di altri 6 milioni attraverso lo sviluppo dell’economia circolare (dati del World Employment and Social Outlook 2018 Greening with jobs).

La Conferenza sul clima di Bangkok si chiude con pochi progressi

Si è conclusa domenica scorsa a Bangkok (Tailandia) la Conferenza sul clima dell’Unfccc (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), una sessione negoziale straordinaria prima della COP24 che si terrà il prossimo dicembre a Katowice (Polonia). La Conferenza, organizzata con l’obiettivo di concordare un documento condiviso tra i rappresentanti dei 190 Paesi firmatari dell’Accordo di Parigi, con delle linee guida in grado di guidare i lavori della prossima COP24, si è conclusa con pochi risultati. “Abbiamo fatto troppi pochi progressi su alcuni temi”, ha dichiarato Patricia Espinosa, segretaria esecutiva dell’Unfccc. “In questo modo – ha aggiunto il presidente delle Isole Fiji Josaia Voreqe Bainimarama, che aveva presieduto i lavori della COP23 di Bonn – a Katowice, si rischierà il caos nonché la possibilità di un ulteriore ritardo nell’impegno urgente di combattere il cambiamento climatico e di dare piena attuazione all’Accordo di Parigi”. I principali obiettivi dell’Accordo sono:

- Fermare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C dai livelli preindustriali, cioè prima del 1750 quando le concentrazioni di CO2 erano inferiori a 280 ppm (oggi sono superiori a 400 ppm) entro il 2030;

- rivedere gli impegni dei singoli Stati firmatari ogni cinque anni per migliorare i livelli già raggiunti;

- investire 100 miliardi di dollari ogni anno in programmi climatici nei Paesi in via di sviluppo.

Le volontà dei singoli Paesi sembrano non essere in sintonia con gli ambiziosi obiettivi contenuti nell’Accordo. A nulla è valso inoltre aver scelto Bangkok come sede dei lavori preparatori alla prossima COP24. Il 40% della capitale tailandese, dove vivono oltre 10 milioni di persone, rischia di trovarsi sommerso dal mare entro il 2030, ha fatto sapere Greenpeace. Un monito che dovrebbe far riflettere tutti i Paesi in vista della prossima Conferenza mondiale sul clima (COP24) che sarà ospitata dal 3 al 14 dicembre 2018, nella città di Katowice, in Polonia.

Nota:

1 trilione = 1000 miliardi

1 Gt = 1 Gigatone = 1000 tonnellate

1 Mg = 1 Megagrammo = tonnellata