Earth Day 2018: il tema di quest’anno è stato l’inquinamento da plastica

La plastica avvelena la terra, le acque, l’aria (se bruciata), intossica animali e vegetali, entrando nella catena alimentare (anche la nostra), finendo nel cibo che mangiamo e nell’acqua che beviamo. Per cambiare la situazione attuale occorre invertire la rotta, rivedere radicalmente il nostro modello di produzione e consumo della plastica, a partire dalle nostre abitudini.

Il “settimo continente” è fatto di plastica

Nata nel 1970 da un’idea dell’attivista per la pace John McConnell e fortemente voluta dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) viene celebrata il 22 aprile di ogni anno in 175 paesi con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa le problematiche ambientali che interessano il nostro Pianeta. Il tema dell’edizione di quest’anno è stato la lotta all’inquinamento da plastica, un problema che, con il passare degli anni, è diventato sempre più grave. Talmente grave che, secondo uno studio pubblicato a marzo sulla rivista Scientific Reports, si sarebbe ormai creata nell’Oceano Pacifico (a ovest degli Stati Uniti) un enorme “isola di plastica” con una superficie pari a cinque volte quella dell’Italia (Figura 1). Ribattezzata il “settimo continente del Pianeta”, l’isola si estende per circa 1,6 milioni di metri quadrati e al suo interno galleggiano oltre 80 mila tonnellate di rifiuti plastici.

Figura 1. Pacific Trash Vortex (“Grande chiazza di immondizia nel Pacifico”) vista dal satellite

Secondo lo studio, l’isola si sarebbe cominciata a formare a partire dagli anni ’80, a causa dell’azione di una particolare corrente oceanica denominata “Vortice subtropicale del Nord Pacifico”, che ha permesso (e permette ancora oggi) ai rifiuti galleggianti di aggregarsi fra di loro, dando vita ad un enorme “chiazza” di spazzatura, composta prevalentemente da rifiuti plastici, presente nei primi strati della superficie oceanica. Grandi quantità di rifiuti plastici finiscono quotidianamente negli oceani e nei mari di tutto il mondo, con una velocità pari a circa 200 chilogrammi al secondo, provocando considerevoli danni agli ecosistemi marini. A questo proposito, un recente articolo pubblicato su Science riporta che ogni anno vengono gettati nelle acque globali oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, di cui solamente 8 mila tonnellate vengono recuperate da associazioni e gruppi di volontari. Per non parlare poi dei rifiuti plastici che rimangono a terra. La plastica avvelena la terra, le acque, l’aria (se bruciata), intossica animali e vegetali, entrando nella catena alimentare (anche la nostra), finendo nel cibo che mangiamo e nell’acqua che beviamo. Anche se oggi è difficile definire con precisione i possibili rischi che derivano per la salute umana, sono stati identificati comunque una serie di problemi legati all’ingestione di microplastiche attraverso il consumo di prodotti itti contaminati. Considerando che molti degli additivi e dei contaminanti associati alle microplastiche (particelle di materiale plastico generalmente inferiori a un millimetro) sono pericolosi per la salute umana e per l’ambiente, questo aspetto rimane uno dei principali temi di ricerca oggi e nel futuro, sostiene Greenpeace.

Quanta plastica c’è nel mondo

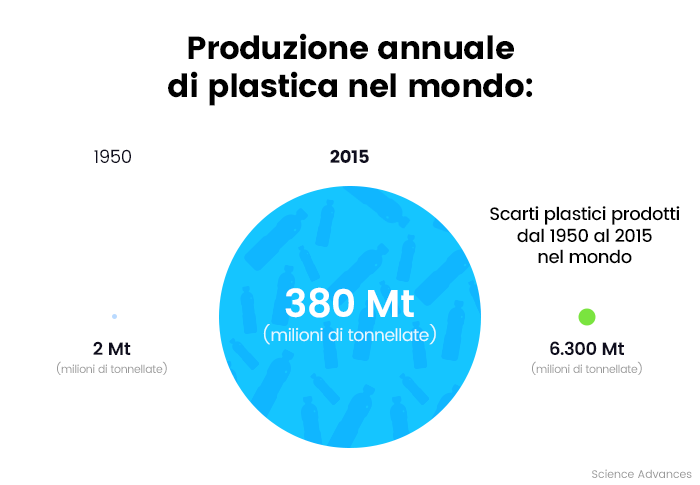

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances la produzione globale di plastica è passata da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a 380 milioni di tonnellate nel 2015 (“Production, use, and fate of all plastics ever made”, R. Geyer, J. R. Jambeck, and K. Lavender Law, 19 luglio 2017), registrando un tasso di crescita medio dell’8,4% ogni anno (Figura 2). Se la quantità messa in commercio nel 2015 fosse stata ripartita equamente tra la popolazione globale, circa 7,5 miliardi di persone, senza distinzioni tra economie più ricche e più povere, adulti o bambini, ad ogni abitante della Terra sarebbero toccati almeno 50 chilogrammi di plastica. In altri termini, ogni anno, per ogni uomo, vengono messi in commercio all’incirca 50 chilogrammi di plastica e la quantità è destinata ad aumentare nei prossimi anni. Se poi facciamo riferimento a tutta la plastica prodotta a livello globale dal 1950 al 2015, si arriva ad una cifra compresa tra le 8 e le 8,5 miliardi di tonnellate, di cui la metà sarebbe stata prodotta a partire dagli anni ‘2000. Non tutta questa plastica è ancora in circolazione, ma calcolare quanta ne venga gettata via ogni anno e quanta invece continui a essere usata è complicato. Tuttavia, sappiamo che, dell’ammontare di plastica prodotta in tutti questi anni 2 miliardi sono ancora in uso, mentre 6,3 miliardi sono diventati ormai uno scarto. Di questi il 9% è stato riciclato, il 12% incenerito e il 79% è finito nell’ambiente terrestre e marino (J. A. Beckley, University of Georgia).

Figura 2. Produzione annuale di plastica nel mondo (Fonte: “Production, use, and fate of all plastics ever made”, R. Geyer, J. R. Jambeck, and K. Lavender Law, Science Advances, 19 luglio 2017)

La nuova direttiva europea contro il consumo di bottiglie di plastica

Quando si parla di consumo di plastica, le bottiglie sono il prodotto che incide maggiormente, dato l’uso spesso eccessivo che se ne fa. Secondo i dati resi noti dall’Osservatorio Euromonitor International, oggi se ne acquistano nel mondo circa un milione ogni minuto, ovvero 20 mila al secondo. Per quanto riguarda l’Italia, ogni abitante beve in media, ogni anno, 208 litri di acqua in bottiglia. Siamo i primi in Europa, dove la media è di circa 106 litri per abitante, e i secondi al mondo dopo il Messico, dove il consumo pro capite è di 244 litri. Un trend che la Commissione europea vorrebbe frenare – o quanto meno rallentare – con la nuova direttiva sulle acque potabili, che ha l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua in bottiglia nei paesi dell’Unione Europea. Una valutazione preliminare dell’impatto che avrà la direttiva, fatta dai tecnici della Commissione, prevede una possibile riduzione del 17% del consumo di acqua in bottiglia, grazie a nuove norme, che potrebbero portare ad un risparmio economico per le famiglie pari a 600 milioni di euro ogni anno e una riduzione complessiva dell’inquinamento da plastica. La direttiva contiene, inoltre, nuovi parametri che sono stati inseriti o rivisti per garantire e migliorare gli standard qualitativi delle acque europee. Sulla scia delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, la Commissione europea punta, con i nuovi criteri, a ridurre batteri e virus patogeni, sostanze nocive (uranio e microcistine), contaminanti derivanti da attività industriali (sostanze chimiche perfluorate e i prodotti usati per la disinfestazione come clorato e biosfenolo) presenti nelle acque. Secondo le stime della Commissione, i nuovi parametri qualitativi ridurranno i rischi potenziali legati al consumo di acqua potabile dal 4% all’1%. Tuttavia, la riduzione del consumo di bottiglie di plastica non sarà una passeggiata. Uno dei problemi, infatti, che la stessa direttiva evidenzia – che non riguarda l’Italia, dove la rete idrica riesce a raggiungere il 99% della popolazione – è la scarsità di acqua potabile e di conseguenza la sfiducia nel bere acqua dal rubinetto, situazione che tocca in particolare i paesi dell’Est Europa (la Romania è ultima in classifica), dove soltanto il 57% della popolazione ha accesso all’acqua potabile in casa.

Nel 2050 ci sarà più plastica che pesci nelle acque mondiali

Una ricerca della Cornell University di Ithaca (Stati Uniti), apparsa su Science a gennaio, stima che siano presenti nelle acque di tutto il mondo almeno 11,1 miliardi di oggetti di plastica, che rappresentano una seria minaccia per i 124 mila coralli che costituiscono a loro volta le 159 barriere coralline presenti nel Pacifico (Myanmar, Tailandia, Indonesia, Australia). Secondo le stime, la quantità di rifiuti plastici sulla barriere coralline aumenterà di altri 15 miliardi di unità entro il 2025. L’UNEP, Agenzia Onu per l’Ambiente, sottolinea che, di questo passo, entro il 2050, nei mari e negli oceani ci sarà più plastica che pesci. A proposito di plastica in mare, lo scorso ottobre fece scalpore una delle foto finaliste del concorso internazionale di fotografia naturalistica “Wildlife photographer of the year 2017”, che mostrava quello che è stato definito dai media uno “stridente abbraccio” tra un cavalluccio marino e un cotton fioc (Figura 3).

Figura 3. “Sewage Surfer”, tra le fotografie finaliste del Wildlife Photographer of the Year 2017 (foto: Justin Hofman

La foto fu scattata a largo dell’Indonesia dal fotografo Justin Hofman, e fece in pochi giorni il giro del mondo, diventando il simbolo del "mare di plastica" che invade e inquina le nostre acque. Una foto che ci deve far riflettere sulla gravità del problema dell’uso sconsiderato della plastica e rende evidente, oggi più che mai, l’urgenza di avere da parte dei governi di tutto il mondo interventi immediati sul quadro legislativo, produttivo e sulla gestione dei rifiuti.

Note:

- La fotografia d’intestazione (la prima dall’alto) dell’articolo raffigura un gigantesco affresco realizzato sulla sabbia. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Europe Environmental Bureau, associazione che coinvolge oltre 140 organizzazioni non governative ambientaliste, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Break free from plastic” (“Liberiamoci della plastica”);

- Le opere sono state realizzate sulle spiagge di Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Germania (https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=H_kpRIglnHI).